子どもの頃の思い出 (母が残したもの)

☆

母の詩 ::::: ねがい:::::: (少女新聞より) 1955年ごろ

樫の木は高いなあ- 足もとに大きな黒い影を落して こんなにしっかり 地球にまたがっては こわい物なんかないだろうなあ 木陰はずい分涼しいなあ- 音もない風なのに そよ、そよ、そよ、とかずかな梢まで 樫の木の葉がゆれているよ

たくましくそしてやさしい 樫の木の様な人になれたら どんなにいゝだろうなあ-

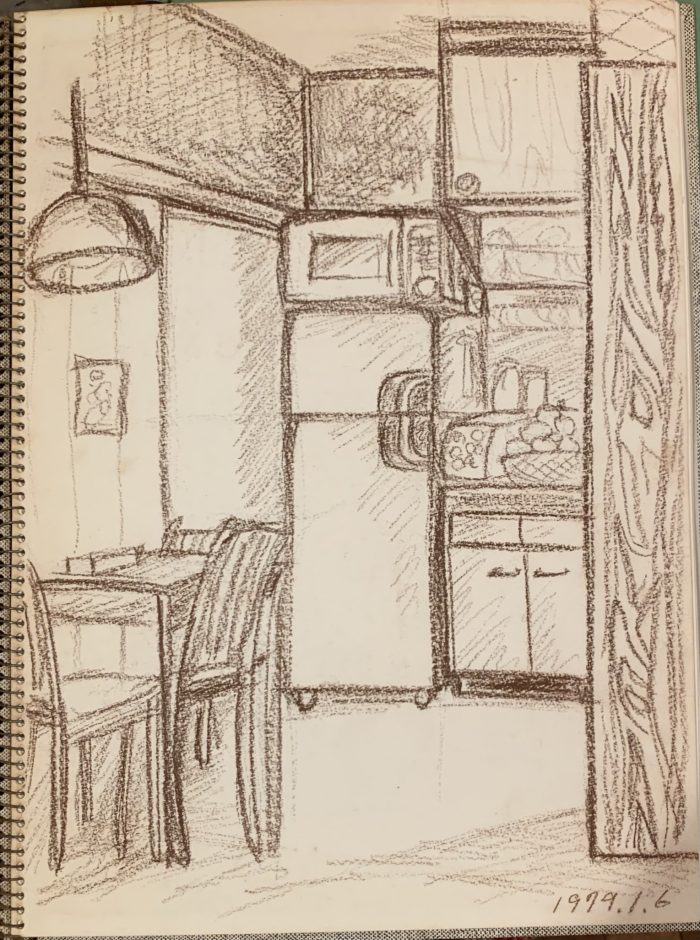

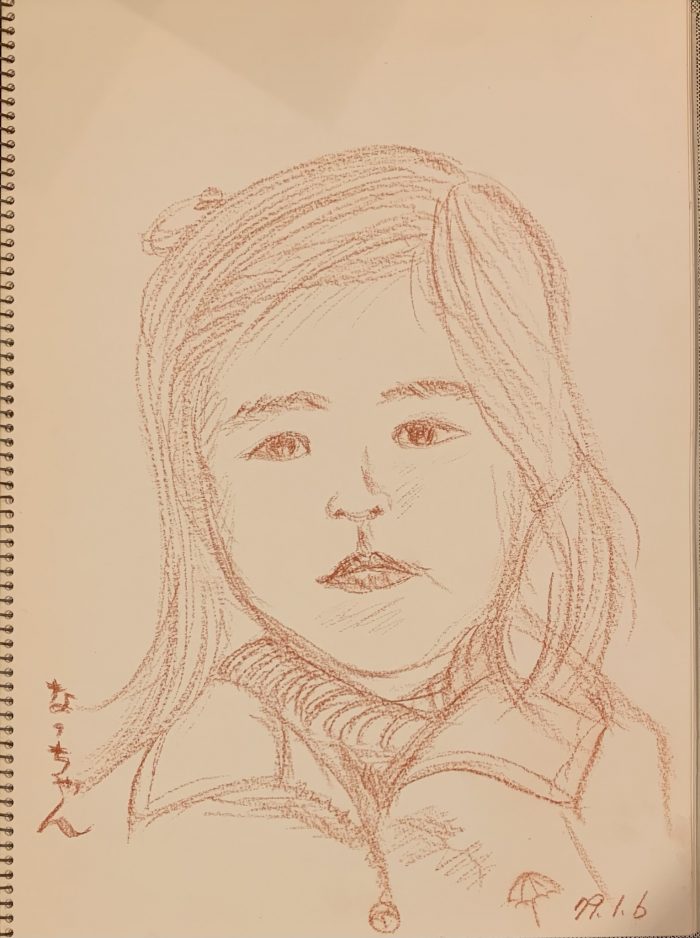

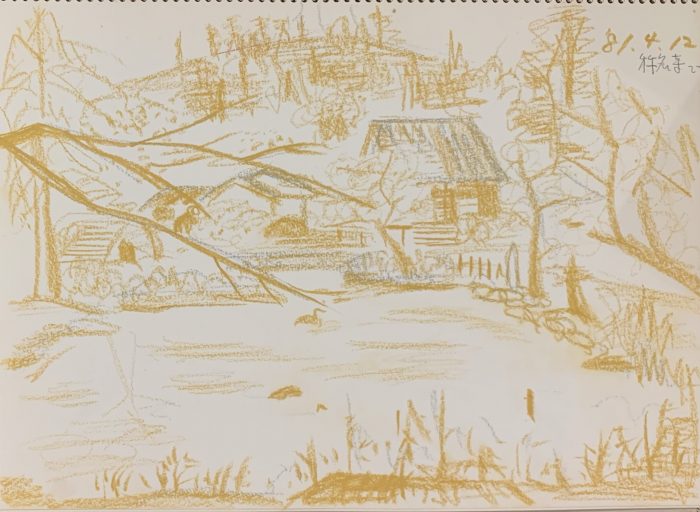

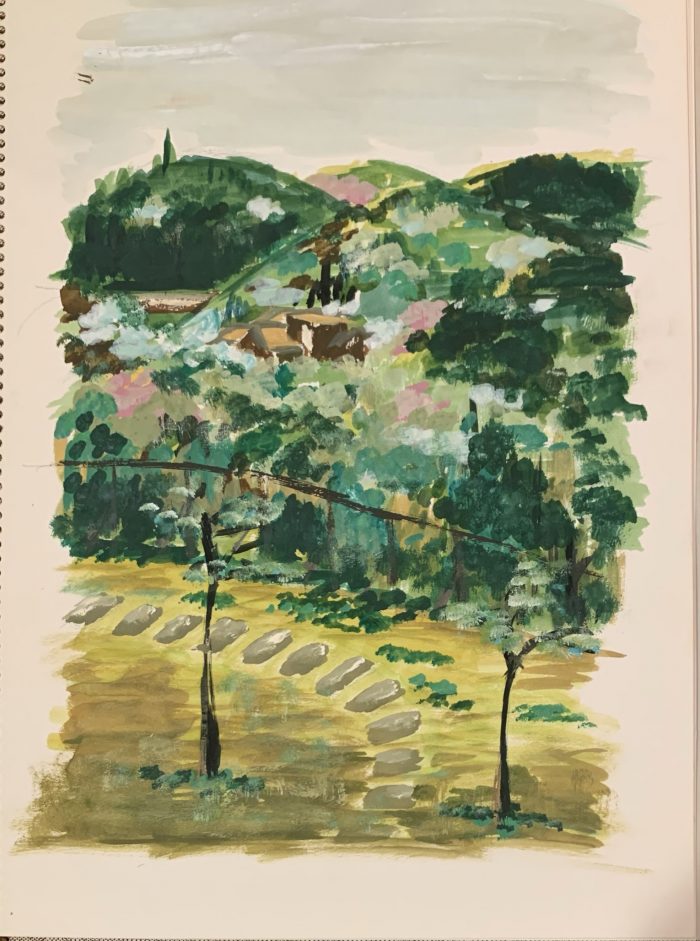

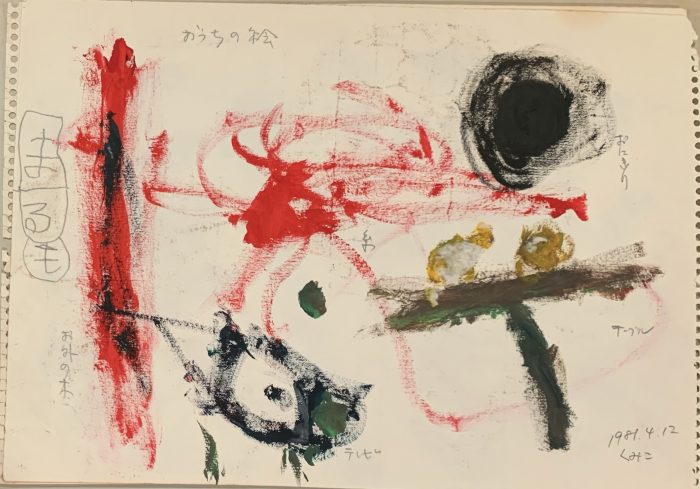

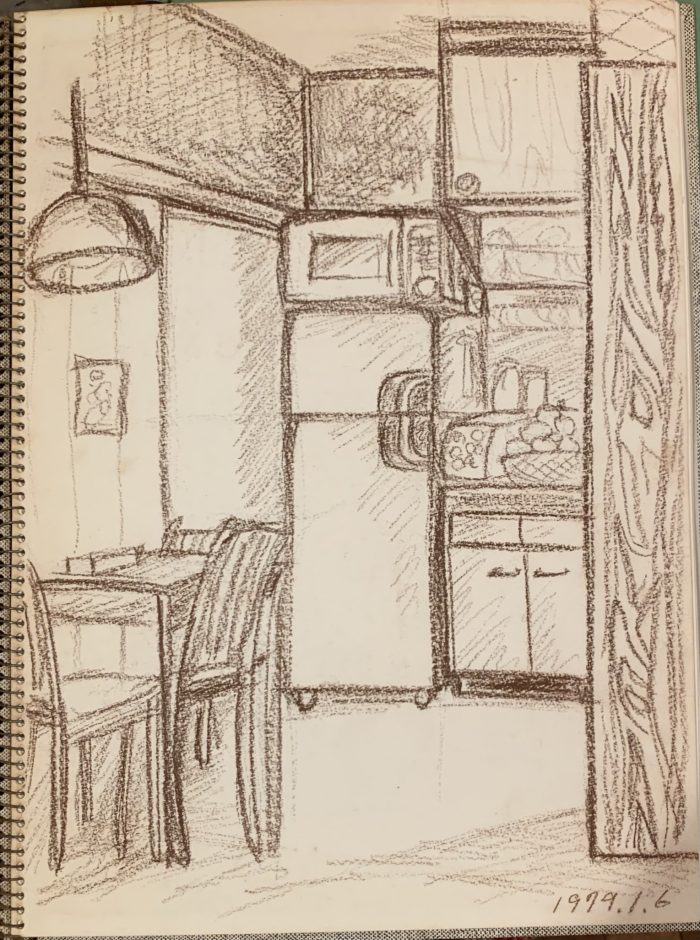

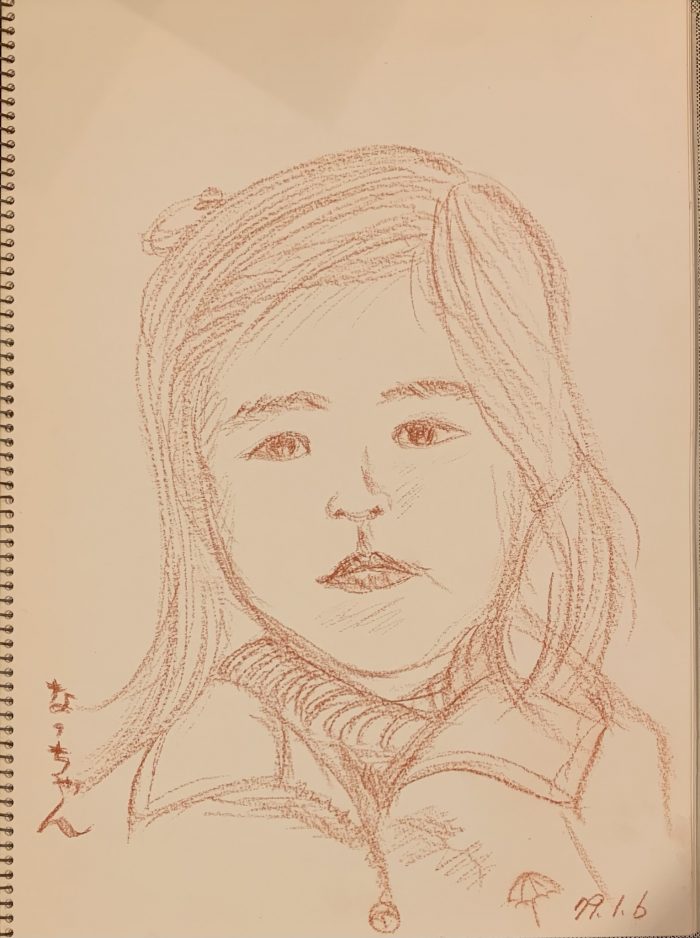

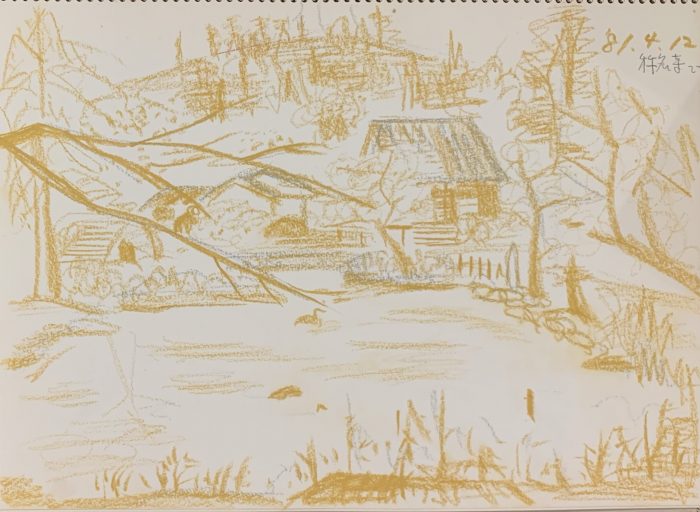

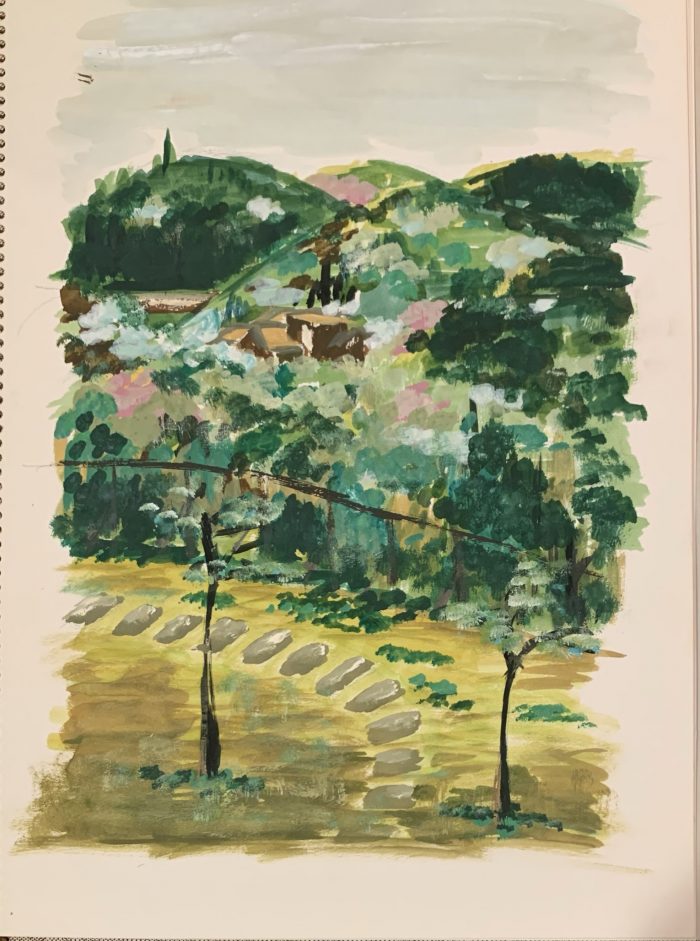

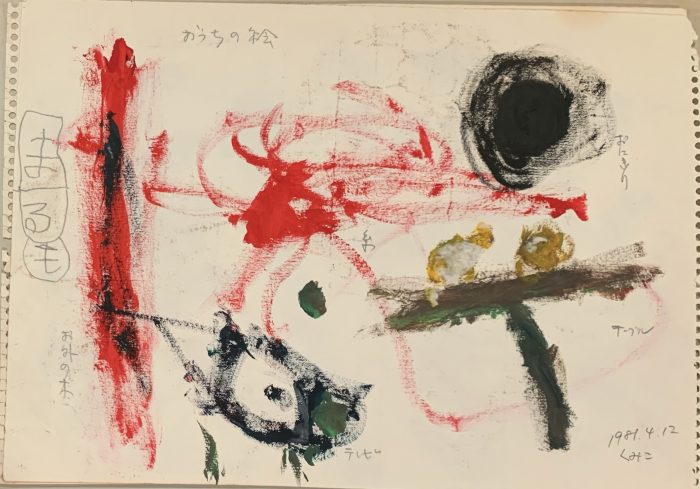

2021/3/15 どこかから出てきた昔の絵をここへちょっと

☆

母の詩 ::::: ねがい:::::: (少女新聞より) 1955年ごろ

樫の木は高いなあ- 足もとに大きな黒い影を落して こんなにしっかり 地球にまたがっては こわい物なんかないだろうなあ 木陰はずい分涼しいなあ- 音もない風なのに そよ、そよ、そよ、とかずかな梢まで 樫の木の葉がゆれているよ

たくましくそしてやさしい 樫の木の様な人になれたら どんなにいゝだろうなあ-

2021/3/15 どこかから出てきた昔の絵をここへちょっと

金山の家 2024/10/24 追加

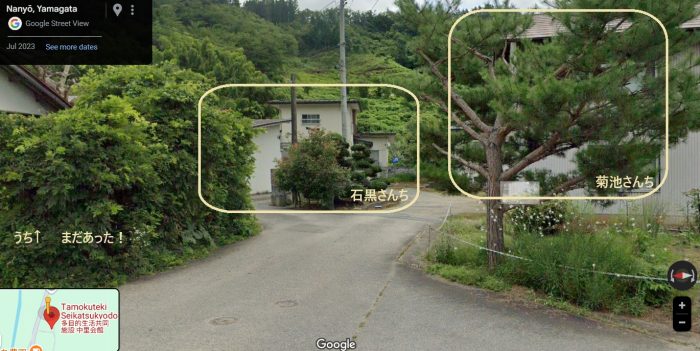

2023 年7月Googleでもまだあった「あの家」。驚異の生命力、堅牢な建築物(?) 75年は持っている!

「あの家」2018

無題ドキュメント

|

オールコット作「若草物語」たぶん小学校の低学年の春の頃、父の友人が”めずらしい素晴らしい”お土産を持って我が家を訪れました。母が大変興奮して「この本は外国の本で高価で貴重なのだ」といい、座敷の奥にあったガラスケースが付いている書架に大切に納め、なかなか読ませてもらえなかったのを覚えています。「外国の本」と聞いたのに見てみると日本語なので「ヘンだな」と感じた記憶があります。「洋書」と言ったのかもしれません。でも、この時のうれしさと本への憧れが後の読書好きの私を作ったのです。 |

|

原田 康子作「挽歌」本で読んだのは小学校6年生ぐらいだったかもしれません。 |

|

怪獣映画「ラドン」小学校の中学年ごろ親に連れられて観た映画です。筑豊の炭鉱の地中深く、暗い坑内でひっそりと生れた世にも恐ろしい姿の怪獣の幼虫は、屈強な炭鉱の男たちをも恐怖に陥れました。その巨大な幼虫が、暗い坑内をうごめくさまは、私の幼い恐怖心を心底ゆすぶり、長い間トラウマとなりました。一緒に観に行った父と弟は何故か平気な顔で見ていました。映画「ラドン」は、日本が受けた原水爆をモチーフにした社会性のある映画だったことをあとで知りました。幼い私にとってはとてもとても、恐ろしい出来事でした。 |

|

若の花物語「土俵の鬼」「初代若ノ花が自ら主演した伝記映画で、1956年12月劇場公開」とあります。私が観たのは小学校4年生ぐらいの時。当時好きだった大関若の花が、まだ若い時から沖中士として働き、鍛えた肉体とハングリー精神で小さい体で相撲に立ち向かう映画でした。この映画が忘れられないのは、見終わって映画館から出てからも「もう一度映画館へ戻りたい!」と強烈に思った、その時の私の胸の中の悲しみの気持ち。映画の中で、長男をやけどで死なせてしまって泣くシーンに心を揺さぶられたから。あの時の私の悲しかった気持が今も鮮やかに思い出されます。 |

|

ワイルダー「長い冬」小さい個室で月間の女性誌を読んだいたら、小学生のころ母が私にとても感動した本として、こころを込めて話をしてくれた。私がその後読んだかどうかはっきりした記憶はない。今度は英語版で読んでみたいと思う。2020.3.21記 <つづく>

|

| ★(画像) |

タイトル6本文6 続きはこちらから・・・ |

「差別と日本人」

by 野中広務+辛淑玉

ベストセラーとなって、書店の目立つ場所に積み上げてあるこの本は、

今日の若者が感じる将来への不安がいったいどこにそのルーツがあるのか、

あるいは同じように悩んでいる人がいたのか、今もいるのか、

そんな今日的問いかけに応えるように出版され、

それに対し、個別具体的に、それなりに掘り下げた分析をもって

誠実に答えているからだと思う。

分析そのものについては、感情的・情緒的なものが多く、異論があるが、

差別を身をもって乗り越えてきた人にしか見えない視点が随所に示されている。

それが驚きであり、この本に真実の力を与えている。

差別の複層的発現についても初めて気づかされたことが多かった。

今の多くの自民党などの政治家がいかに薄っぺらな存在か、

そのことへ警鐘を鳴らしたい、それもこの二人の切なる願いだったに違いない。

このような出版物を世に出すにあたっての著者たちの葛藤を思い、 少なくともその勇気に応えられる読者でありたいと思う。

山内昌之著「ラディカル・ヒストリー」:ロシアと中央アジアの歴史の複雑な経緯、イスラムの世界からみたロシア・ロシア民族についての論点などに新鮮な視点を得た。

柴宣弘著「南スラヴ」を意味するユーゴスラヴィア。オスマン帝国、ハプスブルク帝国時代からの歴史と第一次世界大戦後のユーゴスラヴィアの歴史、冷戦後の民族意識の高揚と混乱を多面的に論じている。

Designed using Brigsby Premium. Powered by WordPress.