Beethovenの”緩徐楽章”(+SAINT SAËNS)

<静かに眠りたいときの Slow Movements>

☆Piano Sonata 第8番「悲愴」Movement_2 ☆Violin Sonata 6番 (1802年) ☆ Piano協奏曲5番「皇帝」Movement_2 ☆Piano Torio 7番「大公」Movement_3(1811年) ☆ 9th Symphony Movement_3 ☆5th Symphony ★SAINT-SAËNS Violin Concerto No. 3 in B Minor, Op. 61(2)

Piano Sonata 第8番 「悲愴」 Movement_2

II. Adagio cantabile from Sonata No. 8 in C minor for Piano, Op. 13 “Pathétique”

アーティストGlenn Gould

Vl.David Niwa Pf.Mariko KANEDA 3/22, 2009 Central Presbyterian Church, Ohio ベートーヴェン : Beethoven, Ludwig van ヴァイオリン・ソナタ 第6番 イ長調 第2楽章 : Sonate für Klavier und Violine Nr.6 A-Dur Adagio molto

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Violin Sonata No. 6 in A major, Op. 30-1 (00:05)

1. Allegro (07:44)

2. Adagio molto espressivo (15:18)

3. Allegretto con variazioni

Wolfgang Eduard Schneiderhan (1915-2002), Violin Wilhelm Walter Friedrich Kempff (1895-1991), Piano Rec. September 1952, at Konzerthaus Mozartsaal, in Vienna ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ第6番 イ長調 作品30-1 ヴァイオリン:ヴォルフガング・エドゥアルト・シュナイダーハン ピアノ:ヴィルヘルム・ケンプ

Piano Concerto No. 5 「皇帝」 Movement_2

Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73 “Emperor” – 2. Adagio un poco mosso · Alfred Brendel · Wiener Philharmoniker · Sir Simon Rattle · Ludwig van Beethoven

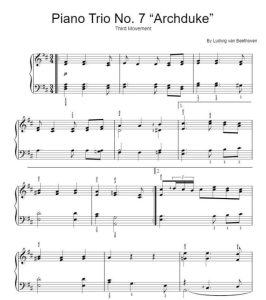

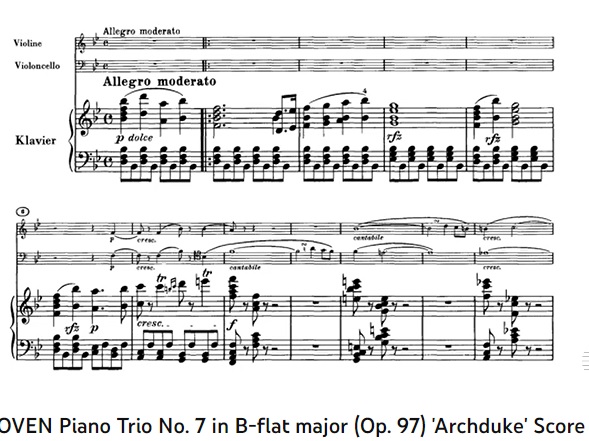

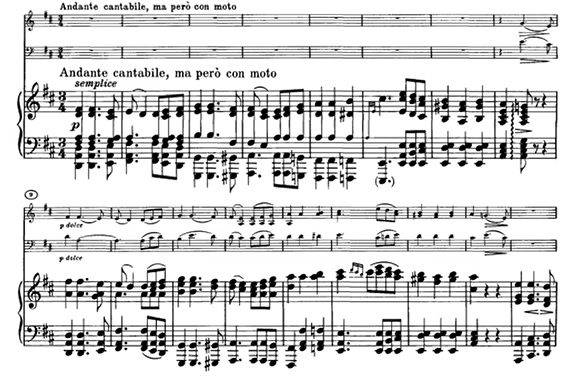

Piano Torio Nr.7 「大公」 Movement_3

曲III. Andante cantabile, ma però con moto – Poco più adagio

Wilhelm Kempff, Henryk Szeryng, Pierre Fournier

アルバムIII. Andante cantabile, ma però con moto – Poco più adagio

Spring Festival in Tokyo 2020Trio Accord – Kei Shirai(Violin), Hiroki Kadowaki(Cello), Yuya Tsuda(Piano) Complete Beethoven’s Piano Trios III Beethoven(1770-1827):Piano Trio No.7 B-flat major op.97 “Archduke”

Ⅰ. Allegro moderato 0:11 Ⅱ. Scherzo Allegro 09:57 Ⅲ. Andante cantabile ma però con moto 16:53 Ⅳ. Allegro moderato – Presto 27:49

Leonid Kogan/Mstislav Rostropovich/Emil Gilels

Studio recording, Moscow, 1956

The trio reaches the musical density of a quartet, the cello lends width and shadow, the piano has the complexity of the full orchestra. And of course the three musicians were among the very best in their respective instruments. Quality of sound is excellent.

9th symphony Movement_3

2019/12/31 #beethoven#symphony9#paavojaervi

2019/12/31 Paavo Järvi and the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen at the Beethovenfest Bonn 2009.

The Symphony No. 9 in D minor, Op. 125, also known as Beethoven’s 9th, is the final complete symphony by Ludwig van Beethoven, composed between 1822 and 1824.

One of the best-known works in common practice music Beethoven‘s Symphony No. 9 in D minor is regarded by many critics and musicologists as one of Beethoven’s greatest works and one of the supreme achievements in the history of western music. Following the swirling forward thrust of the second movement, stasis: Time seems to come to a halt. This could be Beethoven’s depiction of Elysium, paradise, heaven. Enjoy the 3rd movement Adagio molto e cantabile of Ludwig van Beethoven’s 9th Symphony with conductor of the year 2019 Paavo Järvi and the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

私の好きな緩徐楽章 Symphony No. 5

Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 – II. Andante con moto · Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan · Ludwig van Beethoven

Released on: 1963-01-01

SAINT-SAËNS Violin Concerto No. 3 in B Minor, Op. 61(2) 2023/8/3 追加

Dong-Suk Kang, Polish National Radio Symphony Orchestra,

Joshua Bell Violin

2022/11/24SAINT-SAËNS Violin Concerto No. 3 in B Minor, Op. 61

Daishin Kashimoto, violin Paavo Järvi, conductor 第1楽章のみ(残念)