♫アフトンの流れ(Flow Gently, Sweet Afton)

50年ぐらい前、混声の定期演奏会で、指揮者だった武島先生が舞台でソロで歌われた時の美しい声とさわやかな歩き方の印象。今度英語の歌を歌うときがあったら挑戦したいな・・・。

アフトン川の流れ

Flow Gently Sweet Afton

静かに眠るメアリー アフトンよ 彼女の夢を妨げたもうな

『アフトン川の流れ Flow Gently Sweet Afton』は、スコットランドの国民的詩人ロバート・バーンズの詩が用いられた19世紀アメリカの歌曲。なお、メロディにスコットランド民謡が用いられているかは不明。

発音が聞き取りやすい。でもアメリカンイングリッシュだ。

歌詞の一例

1.

Flow gently, sweet Afton, among thy green braes,

Flow gently, I’ll sing thee a song in thy praise;

My Mary’s asleep by thy murmuring stream,

Flow gently, sweet Afton, disturb not her dream.

Thou stock-dove, whose echo resounds thro’ the glen,

Ye wild whistling blackbirds in yon thorny den,

Thou green-crested lapwing, thy screaming forbear,

I charge you disturb not my slumbering fair.

2.

How lofty, sweet Afton, thy neighbouring hills,

Far mark’d with the courses of clear winding rills;

There daily I wander as noon rises high,

My flocks and my Mary’s sweet cot in my eye.

How pleasant thy banks and green valleys below,

Where wild in the woodlands the primroses blow;

There oft, as mild Ev’ning leaps over the lea,

The sweet-scented birk shades my Mary and me.

3.

Thy crystal stream, Afton, how lovely it glides,

And winds by the cot where my Mary resides,

How wanton thy waters her snowy feet lave,

As gathering sweet flowrets she stems thy clear wave.

Flow gently, sweet Afton, among thy green braes,

Flow gently, sweet river, the theme of my lays;

My Mary’s asleep by thy murmuring stream,

Flow gently, sweet Afton, disturb not her dream

Burns Robert

Miscellaneous

Flow Gently Sweet Afton

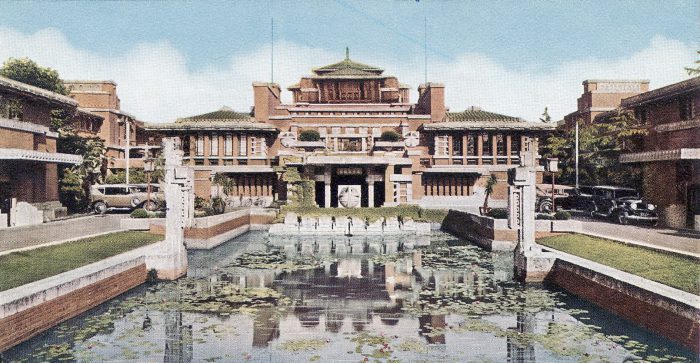

ところでこれがプラタナスの木だそうです。

ところでこれがプラタナスの木だそうです。