New Year’s Card, 2021

2021年が静かに始まりました。のんびりペースで過ごせるのがうれしいお正月です。

写真の保存

Mariは去年YouTube画像を消してほしいと言ってきた。インターネットへの登場も少なめにしよう。Hatuちゃんはほとんど顔を登場させてくれない。でも確実に女性らしく成長している。

Johannes Brahms の曲だ。詠み人知らずだからたぶん楽譜はない。Amazon Musicにあったから有名な曲かな?

どうやら、こちらにも参加するらしい。

はるの賛歌~どこかで春が~春の小川~朧月夜~さくらさくら~花

| ❀ はるの賛歌 | 春 春 うららかな春の歌 |

| 🌷 どこかで春が | どこかで「春」が生まれてる どこかで水が 流れ出す どこかで雲雀が啼いている どこかで芽の出る音がする 山の三月 東風吹いて どこかで「春」がうまれてる |

| ❀ 春の小川 | 春の小川は さらさら行くよ 岸のすみれや れんげの花に すがたやさしく 色うつくしく 咲けよ咲けよと ささやきながら 春の小川は さらさら行くよ えびやめだかや こぶなのむれに 今日も一日 ひなたでおよぎ 遊べ遊べと ささやきながら |

| 🌙 朧月夜 | 菜の花畠に入り日薄れ 見わたす山の端霞ふかし 春風そよふく空を見れば 夕月かかりてにおい淡し 里わの火影も森の色も 田中の小路をたどる人も 蛙のなくねもかねの音も さながら霞める、朧月夜 |

| 🌸 さくらさくら | さくら さくら やよいの そらは みわたす かぎり かすみか くもか においぞ いずる いざや いざや みにゆかん |

| 🌺 花 | 春のうららの 隅田川 のぼりくだりの 船人が 櫂のしづくも 花と散る ながめを何に たとふべき 見ずやあけぼの 露浴びて われにもの言ふ 桜木を 見ずや夕ぐれ 手をのべて われさしまねく 青柳を 錦おりなす 長堤に くるればのぼる おぼろ月 げに一刻も 千金の ながめを何に たとふべき |

次回は3/27、4/3,、5/9のどれか。印象派作曲家を取り上げることになった(!)

| French | Les roses d’Ispahan | Chanson de printemps | Connais-tu Le Pays? |

| (German) | Im wunder–schönen Monat Mai | ||

| Japanese | バスの歌(大中恩) | 春のメドレー |

| French | Italian | |||

| Faure | Gouod | Tosti | Handel | Rossini |

| Après un rêve | Serenade du Passant | Aprile | Ch’io mai vi possa lasciar d’amare | Una voce poca fa |

| Les roses d’Ispahan | Chanson de printemps | |||

| Les Temps des Roses |

| German Lied | ||||

| Schubert | Schumann | Strauss | Dvorak | Mozart |

| Frühlings-glaube | Im Western | Zueignung | Mein Lied ertont | Sehnsucht nach dem Frühling |

| Winterreise 1. Gute Nacht | Lied der Suleika | Mit deinen blauen Augen | Rings ist der Wald so stumm und still | Das Veilchen |

| 5. Der Lindenbaum | Im wunder–schönen Monat Mai | Als die Alte Mutter | Vedrai, carino | |

| 6 (7) Wasserflut | Aus meinen Tränen sprießen | |||

| 11(21) Frühlings– traum | Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne | |||

| 21(17) Das Wirtshaus | Ich grolle nicht | Schumann | ||

| 22(23) Mut | Und wüßten’s die Blumen, die kleinen | Du Ring an meinem Finger |

| English | Japanese |

| Scarborough Fair | 丹 澤 |

| Bridge over troubled water | 北秋の |

| The rose | かなしくなったときは (大中恩作曲) |

| Sometimes I Feel Like a Motherless Child | 初恋 |

| Summertime | |

| Deep River |

音楽にも「印象派」(”女性のひろば”より)3/10

これ!面白い。

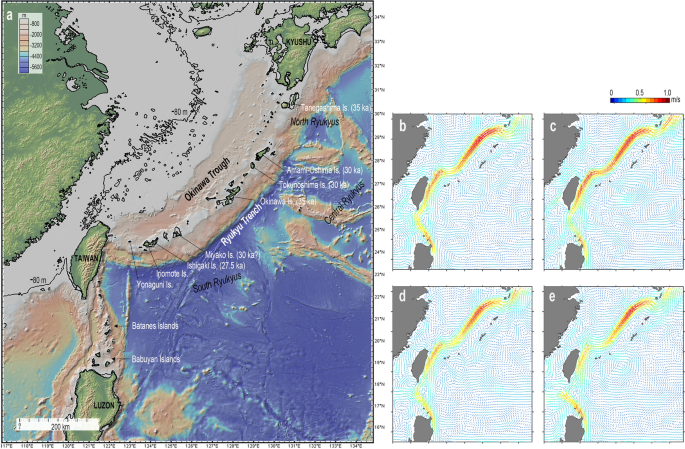

琉球列島への3万年前の人類到達 偶然の漂着ではない 2020/12/4

約3万年前に琉球列島に住み着いた祖先たちは、黒潮に流されて偶然漂着したのではなく、意図して島へ航海した「開拓者」だった可能性が高い。そんな論文を東京大などのグループが3日、科学誌サイエンティフィック・リポーツに発表した。海洋調査用の漂流ブイの経路などを詳しく分析した結果、「漂流説」が強く否定されたという。

琉球の島々には3万年前ごろの旧石器時代の遺跡が点在し、人が台湾やフィリピン方面から海を渡ってきたと考えられている。人が移住するためには、10万年以上前からほぼ流路が変わっていない世界最速級の海流、黒潮を横切らなければならない。

グループは、海に流して位置や水温などを計測する漂流ブイに着目。米海洋大気局などに集まる世界各地のデータから、1989年から2017年に台湾東岸やルソン島北部から流された138個の経路などを調べた。

大多数は黒潮を横切れず、台湾の北方海上や中国大陸の方へ向かった。黒潮を横断した6個はいずれも台風や強い季節風の影響を受けていた。人が無事に航海するのは難しい気象条件と考えられた。また8個は九州やトカラ列島付近まで達したが、2~3週間かかるため人が舟の上で生き続ける可能性も小さいと思われた。

新しい島で人口を維持するには少なくとも男女計10人程度が必要という。漂流する舟に男女がうまく乗り合わせて島に到達する確率は極めて低いと結論づけた。

一方、ブイの中には台湾などへ再び漂着したものもあった。舟で漂流しながら生還した人が経験を基に航海の知識を身につけ、人々の中に蓄積されたとも考えられるという。

グループは昨年、国立科学博物館が主導した「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」で、5人乗りの丸木舟による台湾から与那国島への航海を成功させている。海部陽介・東京大総合研究博物館教授(前国立科学博物館人類史研究グループ長)は「漂流説がほとんどあり得ないことを、初めて説得力を持って示せた。海を渡った祖先は、意図的な移住に挑戦した開拓者というイメージが適切だろう」としている。

Palaeolithic voyage for invisible islands beyond the horizon

Abstract

How Palaeolithic maritime transportation originated and developed is one of the key questions to understand the world-wide dispersal of modern humans that began 70,000–50,000 years ago.

However, although the earliest evidence of maritime migration to Sahul (Australia and New Guinea) has been intensively studied, succeeding development of Paleolithic maritime activity is poorly understood. Here, we show evidence of deliberate crossing of challenging ocean that occurred 35,000–30,000 years ago in another region of the western Pacific, the Ryukyu Islands of southwestern Japan.

Our analysis of satellite-tracked buoys drifting in the actual ocean demonstrated that accidental drift does not explain maritime migration to this 1200 km-long chain of islands, where the local ocean flows have kept the same since the late Pleistocene.

Migration to the Ryukyus is difficult because it requires navigation across one of the world’s strongest current, the Kuroshio, toward an island that lay invisible beyond the horizon. This suggests that the Palaeolithic island colonization occurred in a wide area of the western Pacific was a result of human’s active and continued exploration, backed up by technological advancement.

Introduction

The rise of voyaging technology beyond nearshore boating was a key for early modern humans to exponentially expand their habitable territory on the globe.

Maritime migration to Sahul (a combined continent of Australia and New Guinea), which occurred about 47,000 years ago or earlier, is the oldest accepted evidence for open ocean crossings by modern humans1,2,3,4,5, and has been central to such discussion.

There is growing consensus that the colonization of Sahul was a consequence of deliberate voyages, based on theoretical considerations and circumstantial evidence such as the need of repeated sea-crossings, a more or less large number of immigrants needed to establish a viable population, and archaeologically demonstrated advanced maritime adaptation including pelagic fishing4,6,7,8,9 (but see ref.10 for a contrary view).

Although the exact seaway taken by these Palaeolithic voyagers still remains undetermined, at least one main route ensured visibility of target islands all through the course to Sahul11,12,13,14. The densely distributed large islands and the warm sea surface temperature of Wallacea (eastern Indonesia) were advantageous for these earliest voyages.

However, the western Pacific holds other areas with evidence of sea crossings during the Marine Isotope Stage 3, which are equally important to understand the developmental processes of early maritime technology and activity.

The Ryukyu Island Arc in southwestern Japan (Fig. 1) is particularly interesting in this context. Here, archaeological sites found on six different islands suggest that maritime migration occurred ~ 35,000–30,000 years ago both from north (via Kyushu) and south (via Taiwan)15.

Migration to these islands is challenging. The islands are small, of low elevation and not all are intervisible. Moreover, one of the world’s largest and strongest ocean currents, the Kuroshio, intervenes the water way (Fig. 1).

「滝川人」って何?? 2020/8/17

日本列島人類史の冒頭を飾る📍港川遺跡(沖縄県八重瀬町)。旧石器時代人の全身骨格がまとまって見つかった点で、世界でもまれな遺跡だ。この「港川人」が発見されたのは50年前、1970(昭和45)年8月だった。

人骨は、📍フィッシャーと呼ばれる🔹石灰岩の割れ目から出た。沖縄本島は隆起したサンゴ礁でできた石灰岩で覆われている。港川遺跡は良質な石灰岩の採石場だった。FULL TEXT

なぜか「バスの歌」を歌うことになりました!??? 12/2

| 子供の歌シリーズ 『バスのうた』 | さとうよしみ作詞 |

| どこの誰だか 知らない人と なかよくならんで こしかけて バスは はしる バスは はしる ブルルルル 「左 オーライ まがりまーす」 バスが 左へ まがると となりの人も 左へ まがる ぼくも 左へ まがりまーす バスが はしる | 窓の景色は 映画のようで 映画のおかねは とらないで バスは はしる バスは はしる ブルルルル 「右 オーライ まがりまーす」 バスが 右へ まがると となりの人も 右へ まがる ぼくも 右へ まがりまーす バスが はしる |

| ドロップスの歌 作詞まどみちお | 昭和48(1973)年出版 「うたう童謡画集」より |

| むかし 泣き虫かみさまが 朝やけ見て泣いて 夕やけ見て泣いて 真っ赤な涙が ポロン ポロン 黄色い涙が ポロン ポロン それが世界中に 散らばって 今ではドロップス 子どもがなめます ペロンペロン おとながなめます ペロンペロン | むかし 泣き虫かみさまが 悲しくても 泣いて うれしくても 泣いて すっぱい涙が ポロン ポロン あまい涙が ポロン ポロン それが世界中に 散らばって 今では ドロップス 子どもが食べますチュルンチュルン おとなが食べますチュルンチュルン |

日本学術会議問題も時々議論が本筋からそらされることも多く、行方が気になってたところ、11/23から「サクラ」問題が新局面へ。Abeの元側近への検察の任意聴取が始まり、周辺の関係者が不正について語り始めたようだ。前首相らに対する告発状を出していた一人の泉沢章弁護士は「ホテルの明細書が出ているのであれば1000万%アウト」と指摘し、前首相の違法行為は明らかだと主張。

11/24

学術会議の任命拒否問題で菅政権が掘った墓穴とは Full TEXT

政治絡みのニュースでは、巷では桜を見る会での安倍事務所の関与が明らかになったことが大きく注目されているようだが、実はその背後についこの間まで菅政権にとって喉元に突き刺さった棘のような存在になっていた学術会議の任命拒否問題での進展がある。桜を見る会の問題が表面化する直前の11月5日、参議院予算委員会で今回の学術会議の任命拒否問題をめぐる政府側の主張を根本から打ち崩す証拠が、立憲民主党の小西洋之参院議員から提示された。それは、政府がこれまで学術会議法7条二項が定める学術会議の会員は、会議側からの「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」とする条文を、首相は推薦された委員を形式的に追認するだけでなく、場合によってはそれを拒絶することもできると主張する根拠のもっとも根幹の部分が、まったく誤りだったことを明確に証明するものだった。

[木村草太の憲法の新手](138)(140) 学術会議の会員任命拒否 侵害された「学問の自律」 FULL TEXT

論理的でない受け答え「首相の器ではない」 上西充子法政大教授

(Suがおバカだとみんな思ってるけどなかなか書けない。上西先生がTwitterではっきりとそう言ったのを聞いた。)

早稲田大学 志田陽子教授

「日本は君主制の国になったのか」 名大・隠岐さや香教授

――任命拒否の問題が発覚してから2カ月近くたちました。最初に知った時はどう感じましたか。◆近世フランスのブルボン王朝時代の出来事ではないかと驚きました。それほど異常で前近代的なことが起きたという意味です。FULL TEXT

Choose Life Project での木村教授講演

これは、憲法違反である。 #日本学術会議への人事介入に抗議する Vol.3 12/4

「何も考えていないんだろうな、この人は」国語学者の金田一秀穂さん 12/7

◆あまり考えた発言とは思えないですね。その場その場をしのげればいいと思っているんでしょう。(学術会議について)「女性が少ない」とか「私立大所属が少ない」「既得権益」とか、思いついたことをとりあえず言っている感じですね。これらは★中身を伴わない、何の意味もない言葉です。「★何も考えていないんだろうな、この人は」と思いますね。ポリシーがあって言っているわけではないことが分かってしまう。FULL TEXT

「与野党攻防」「逃げ切り」「決定打に欠けた」など、なぜ国会報道は対戦ゲームのように報じられるのか。なぜ政局がらみで報じられ、論点に即して報じられないのか。この問題を考えてみたい。(中略)

論点に注目せずに、まるで対戦ゲームのように国会を見てしまうと、「ゴールを許さなかった」「負けを認めなかった」政府与党の「勝ち」のように見えてしまう。野党はなんとか「敵失」をねらっても、「ダメージ」を与えることに失敗したかのように見えてしまう。‼️客観的な政局報道のように見えて、そのような報じ方は、😡政権側に「余裕」があるように見せ、😡野党側を「無力」であるように見せる報道になってしまう。そのような政治報道は、冒頭に紹介した山崎雅弘氏が語る通り、「論理的な批判の腰を折るという面で『‼️堕落のアシスト役』ですらある」。

新型コロナ対策の大失政、会見での語彙の貧困、学術会議への強権発動、自信のなさとそれを(みんなに見抜かれてるのに)隠すような妙な肩肘張りぶりが目に余るSu。支持率が急落し不支持が支持を上回った。12/12

Sugの支持率が下がりすぎて目も当てられない。学者は「記憶力に優れ、正しいことを主張するのを諦めない人」だ!加藤陽子氏の「それでも、日本人は戦争を選んだ」は名著だ。Sugが太刀打ちできるわけがない。12/15

非を認めず、論点をずらし、対話を遮断する「菅語」が子どもたちの間で広まったら――。菅義偉首相が国会などで不誠実な答弁や説明を繰り返す中、教育現場への悪影響を心配する声が上がっている。本来模範になるべき国のトップが見せる姿勢に、「尾木ママ」こと教育評論家の尾木直樹さんは怒りを込めて問う。「菅さん、同じことを子どもたちの目の前でもできますか」と。

素晴らしい論考が多くまとめて表に; 2020/12/15

| 「憲法を持ち出すのは こじつけ」 <浜田邦夫> | 科学者へのお仕置きか 学術会議任命拒否の怪 <元村有紀子> | 安倍政権下で与えていた 「お墨付き」 <尾池、大西、田中> |

CB3人、BE17人で円覚寺・建長寺から扇谷切通しで明月院へ。ゆっくり5時間ほどの散策。紅葉は60%ぐらいかな?説明は円覚寺の歴史と構内建築物の概要。蒙古襲来の歴史研究。死者の数不明。「三門」の意味説明するも研究不足だった(英語での説明が・・)。

建長寺へ

扇谷は数回通ったと思うけど急坂がちょっときつかった。BEの男性4人に交互に助けてもらった。なんともいい感じ。仲良くなれた。がっしりした兵士のようなおじさん、もう一人の強そうなおじさん、Jinieの夫さん、このごろいつも来る高校生(?)の美しい少年クンが助けてくれた。これ、なかなか楽しかった。

資料

Designed using Brigsby Premium. Powered by WordPress.