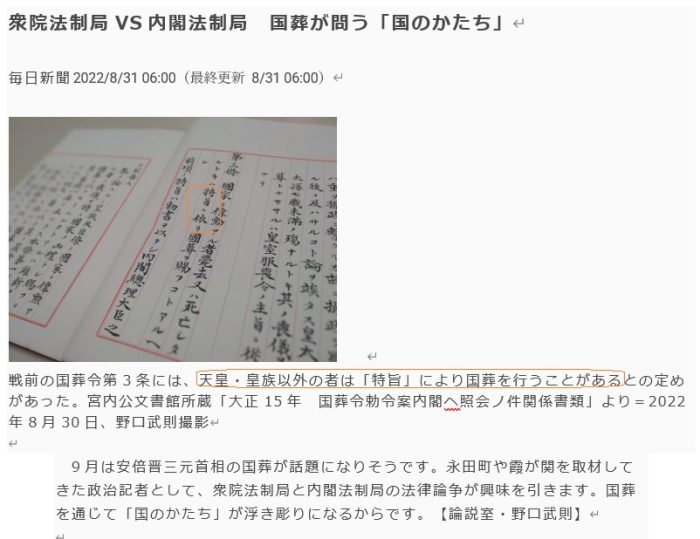

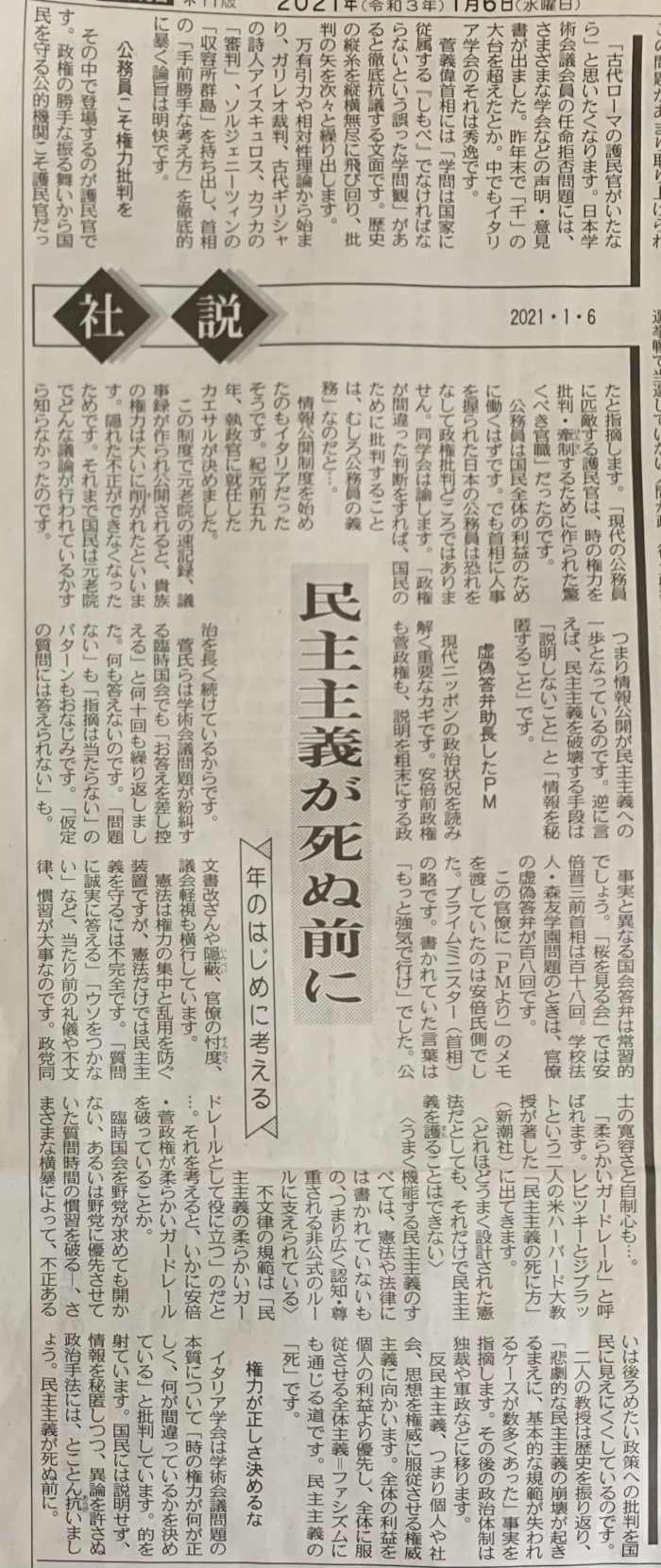

’22最後の勉強:try to understsand things globaly

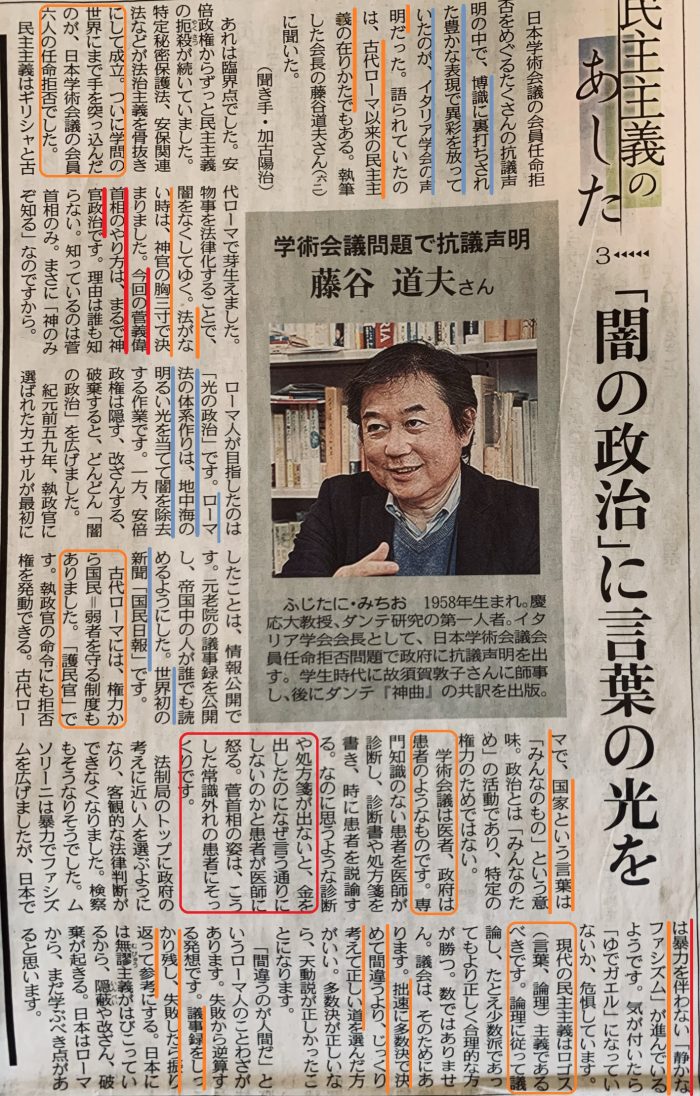

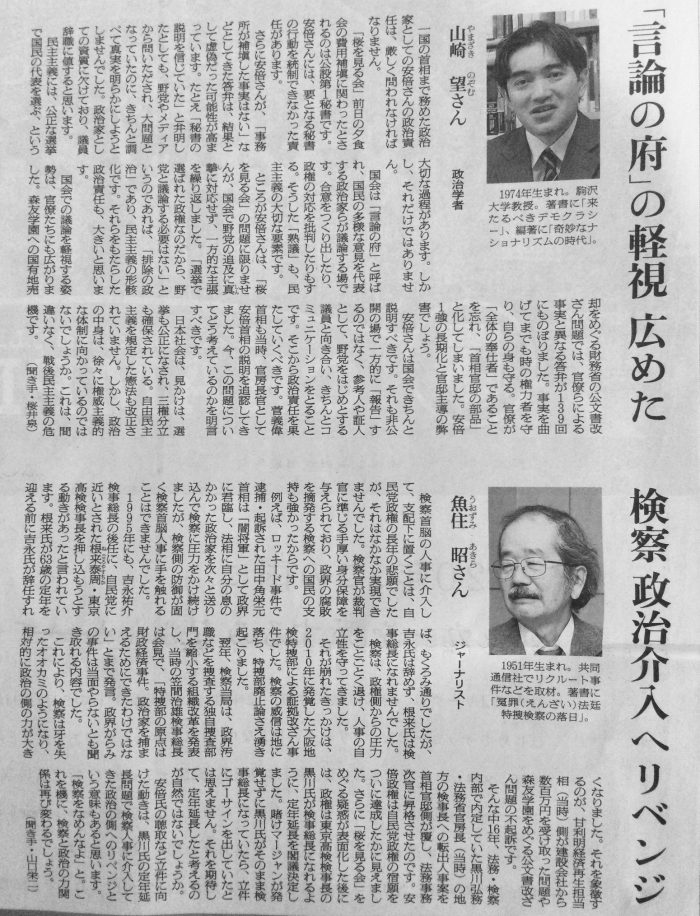

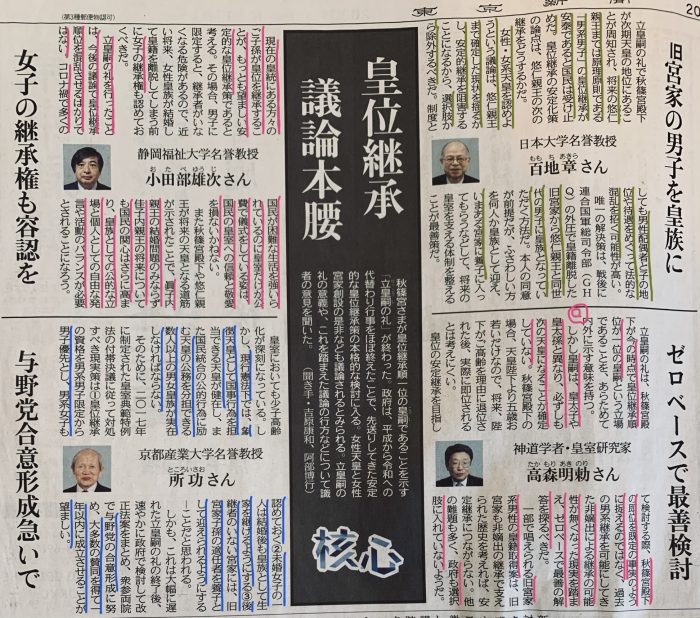

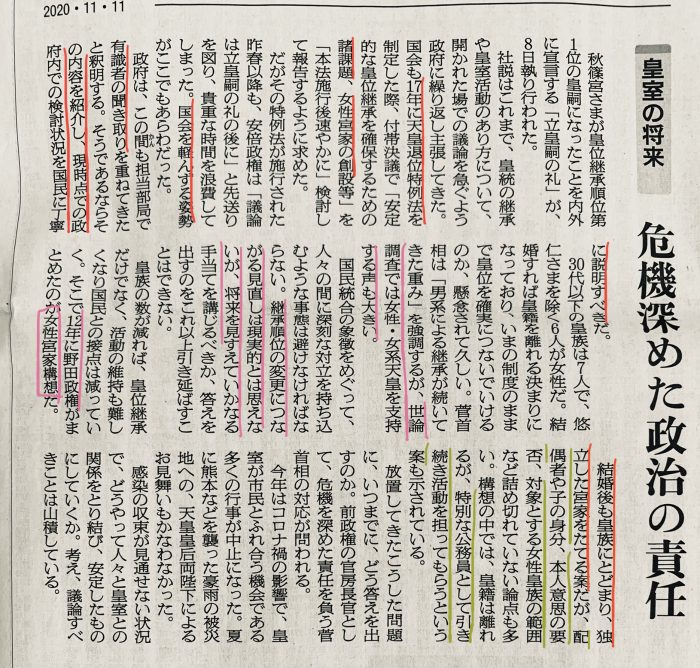

「日本には危機が迫っているかもしれない」と案じる。危機は音もなくやってくるというから・・・。

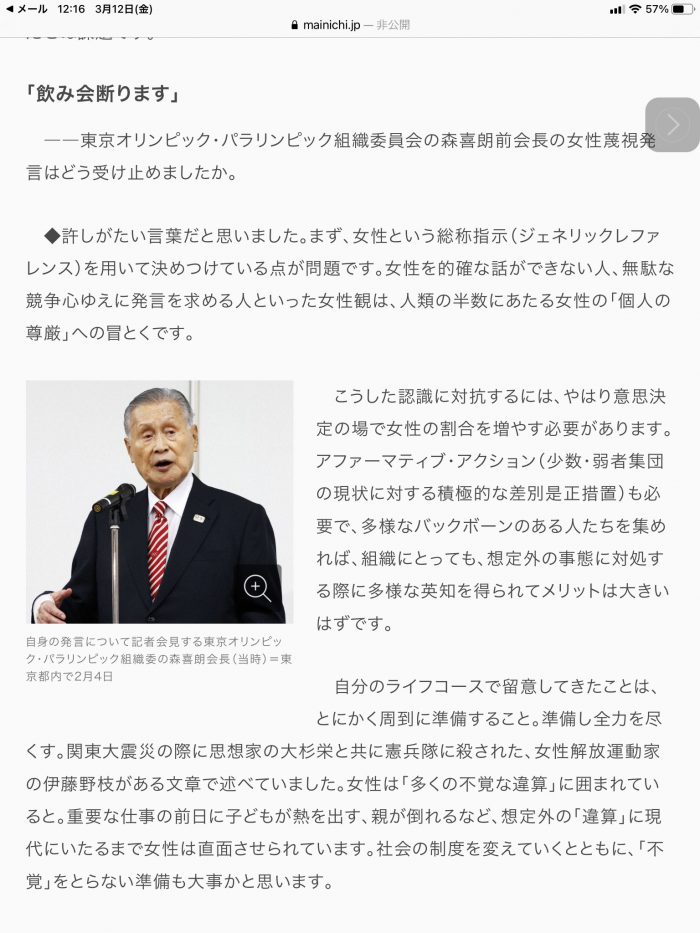

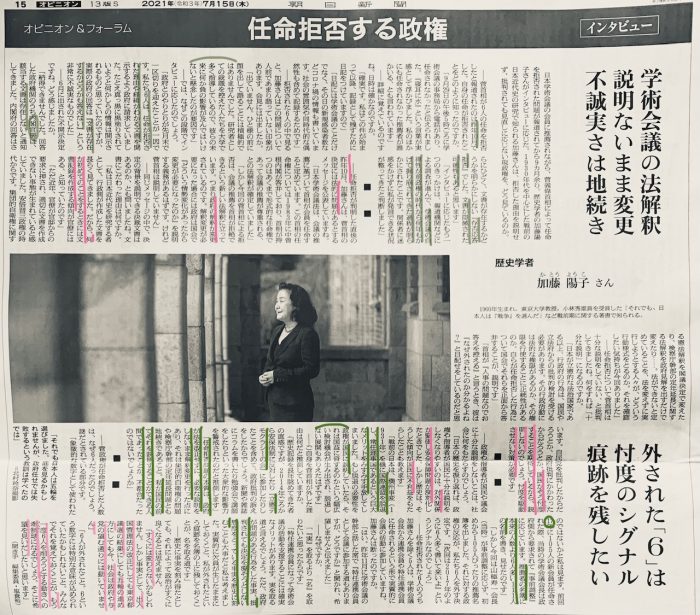

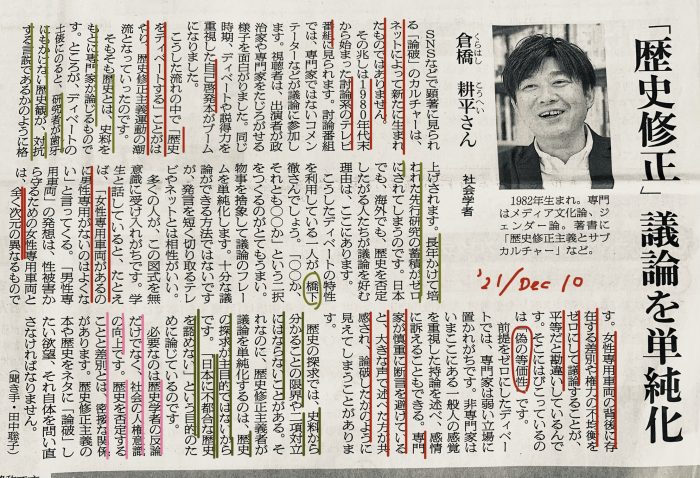

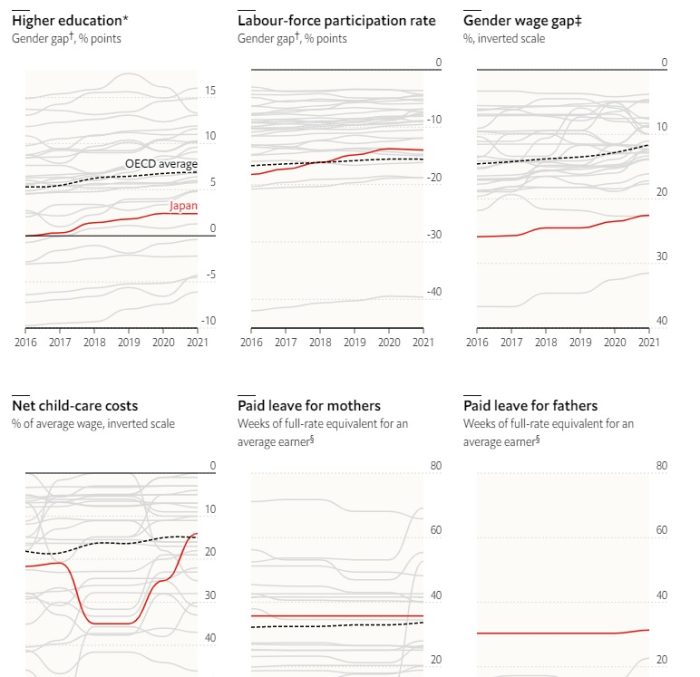

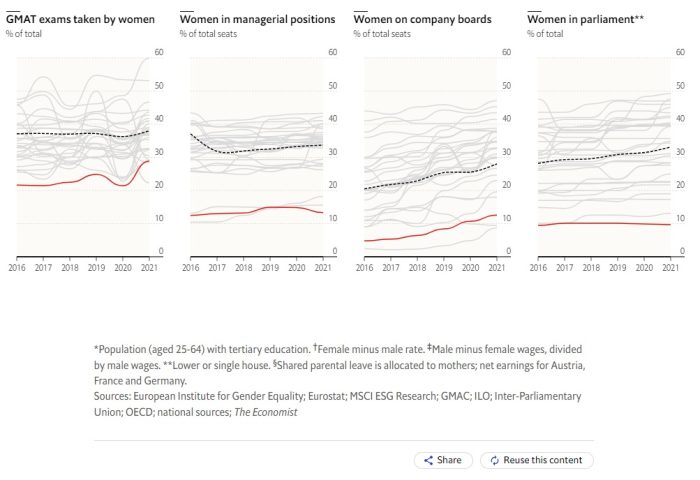

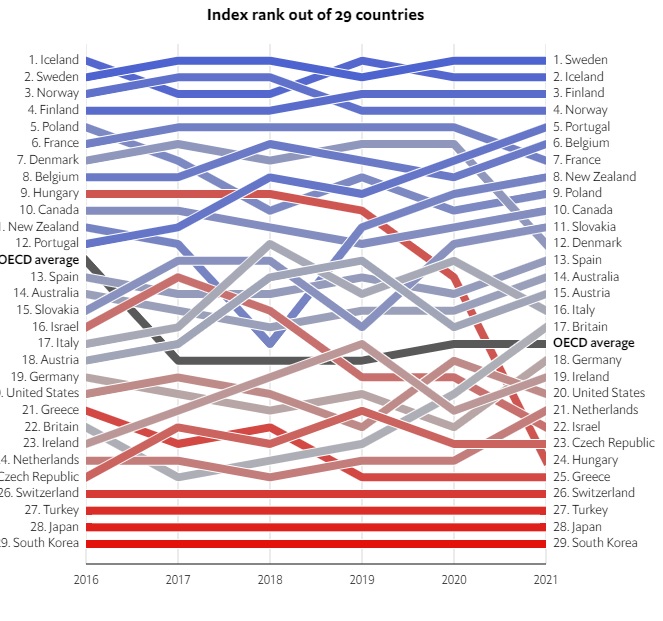

In the economist’s 2022 glass-ceiling index, an annual measure of the role and influence of women in the workforce in 29 countries, only South Korea scored lower than Japan.

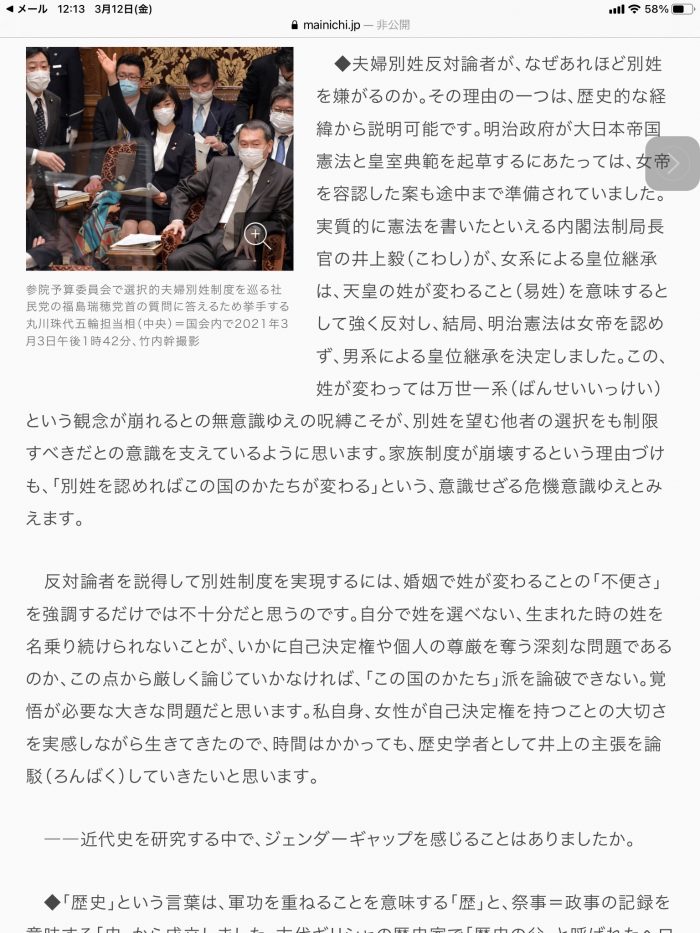

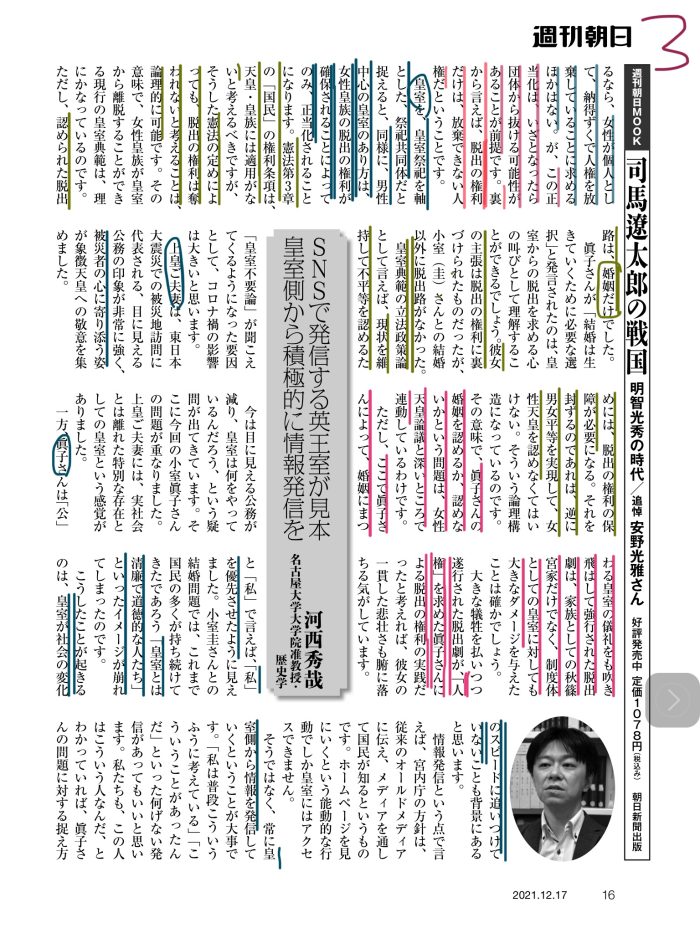

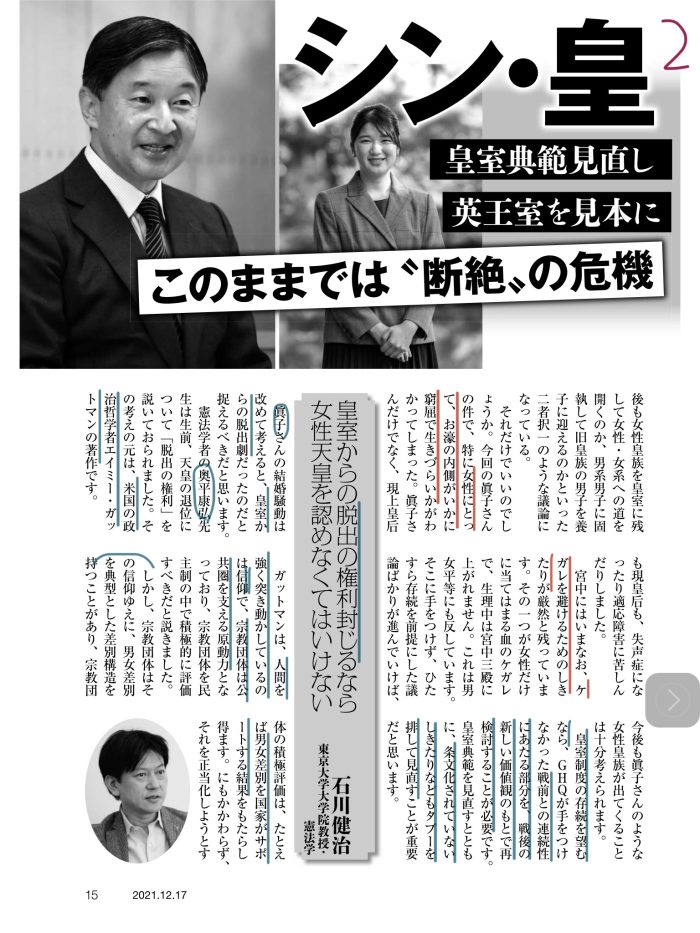

The World Economic Forum’s 2022 Global Gender Gap Report, which also factors in political representation, ranked Japan 116th out of 146 countries. That would have been little surprise to Japanese women, who are used to living in a strict patriarchal society.

The government aspires to create a society “in which all women shine”, a slogan that seems unintentionally ironic, since Japanese women have always lived in the shadow of men.

Murasaki Shikibu, a lady-in-waiting of the imperial court in the 11th century who wrote “The Tale of Genji”, thought to be the first novel in history, described the discrimination she suffered. She wrote in her diary that her father would often sigh and say, “If only you were a boy.” Such a sentiment is familiar to Japanese women 1,000 years later. They routinely abandon their professional ambitions to prioritise their husbands and children. They are less visible in public life than women in other rich countries. (そうも思わないけど!)These books, and one film, help to illuminate those Japanese—half the population—whom the government says it wants to usher into the light. FULL TEXT

The Economist’s glass-ceiling index

- What to read to understand the history of Western capitalism (下の本は、読めるわけがない。英語の勉強のため掲載)

- The Worldly Philosophers. By Robert Heilbroner

- A Culture of Growth. By Joel Mokyr. Princeton University Press

- War as an Economic Activity in the “Long” Eighteenth Century. By N.A.M. Rodger. International Journal of Maritime History. XXII, No. 2 (December 2010)

- The Hundred Years’ War, Volumes 1-4. By Jonathan Sumption. University of Pennsylvania Press

- Enclosures, Common Rights, and Women: The Proletarianisation (プロレタリア化)of Families in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. by Jane Humphries. The Journal of Economic History

- The Classical School: The Turbulent(激動、乱流) Birth of Economics in Twenty Extraordinary Lives. By Callum Williams. Hachette;

- What is the economic cost of covid-19?

- Why inflation looks likely to stay above the pre-pandemic norm

- The Full TEXT