◆ 安倍昭恵の影響力とその”危険性”(3/28~)2017

(もう少ししたらきっと、困った”時の人”になる)と書いたら、本当にそのようになってきた。幼稚なスピリチュアルなものを信ずる心が、自分の立ち位置をわきまえなければ政治性を帯びることに思いが至らない人には、自分がどんな危険な位置にいるかも認識できないようだ。自分の影響力が増すことの本当の意味を知らず、単純に”自分の価値”が増したのだと勘違いする!ホントにハタ迷惑な人だ。

元北大、現東工大教授中島岳志教授の議論を新聞より転載。

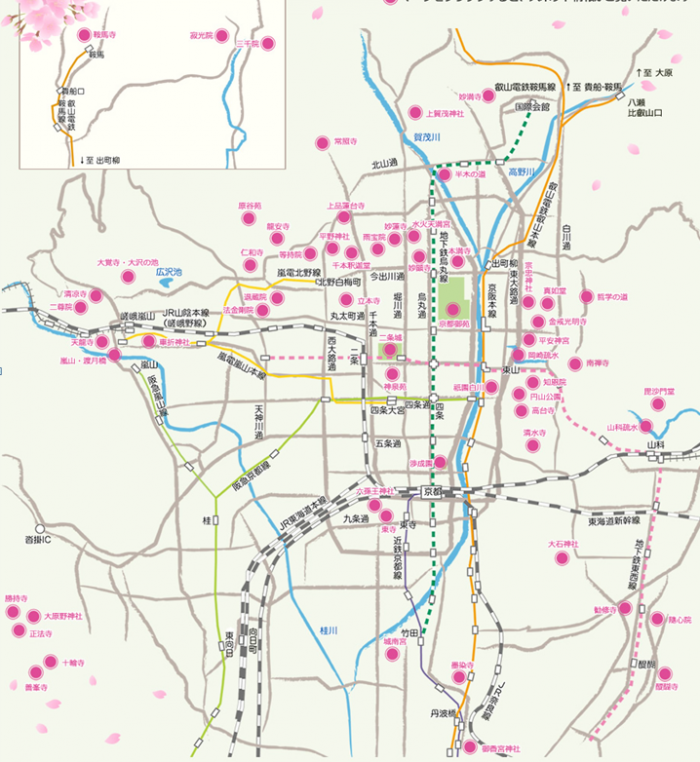

久しぶりの旅行!調べたことをここに載せていく。

二条城

二条城

花見特集2017元離宮二条城の桜洛中きっての桜の名所・二条城。誰もが教科書で学んだ「大政奉還」から150年を迎えることからも、訪れておきたいスポットです。世界文化遺産にも登録され、いまや来城者は年間170万人を超えるほどに。広大な城内は、桜はもちろん、徳川幕府の栄華を物語る障壁画、庭園など見どころがいっぱい白い城壁に桜のうす桃色が花を添える二条城。城全域で約50種類、約400本の桜が植えられています。唐門横の御所御車返し、清流園の仙台屋、八重紅しだれ桜、山桜群、桜の園の雨宿、佐野桜など、たくさんの種の桜を楽しむことができ、見ごたえがあります。ライトアップ情報

|

京都市左京区南禅寺福地町86 |

||

京都市左京区銀閣寺町付近~若王子町付近の疏水沿い MAPで場所を確認する

|

世界遺産登録の名城と桜

日本は早くから、よその国の料理を取り入れ、食文化を豊かにしてきた。パン食も定着し、近所にお気に入りのパン屋をお持ちの方もおられよう。ところがそんなパン屋が教科書からはじき出されたのだという。小学校道徳の教科書検定の結果、「にちようびのさんぽみち」との教材に登場していた「パン屋」が「和菓子屋」に変更された

学習指導要領が求める「我が国や郷土の文化と生活に親しみ、愛着をもつ」との点が不足すると文部科学省が指摘し、出版社が修正した。パン屋では日本らしさが欠けるということか。同様の理由で、公園の遊具が和楽器の店に差し替えられた

もう50年以上前だが、評論家の加藤周一が仏教伝来や洋服などを例に、日本は雑種文化であると論じた。「日本精神や純日本風の文学芸術を説く人はあるが、同じ人が純日本風の電車や選挙を説くことはない」と書き、偏狭な日本主義者を批判した

和菓子や和楽器にすがって国や郷土への愛を説くとすれば、滑稽というほかない。本質よりも体裁にこだわる大人たちの姿である。まさか反面教師としての教育の一環ではあるまい。朝日新聞社説 2017/3/29

天皇退位と同時に大問題となっている女性皇族の将来。15歳の多感で聡明な少女には重すぎる課題だと思う。それでも愛子さんは素敵な自分の言葉を持っているようだ。

「近代天皇論」ー「神聖」か、「象徴」か <片山 杜秀, 島薗 進 著> より

S: 後期水戸学の思想を江戸の宗教史のなかに位置づけると、それは神仏習合から神儒習合への転換の流れに入ってくるもの。

江戸初期のキリシタン禁圧後、住民は(キリシタンではないことを証明するために)仏教寺院に所属し戸籍登録に相当することをしなくてはいけなくなる。次第に武士層の中に儒教、特に朱子学が広まっていく。禅を経由して儒教を学ぶという経過をとる。

禅ももとは統合体制の権威の源泉という側面をもっていたが、修行に励む禅僧を見ているとどうしても個人主義的に見えてしまう。そこに違和感を覚え、人間関係を重視する儒教の中で、道義的な修養を求めるようになる。

K: 仏教は統治の学問にはならないということか。

S: もともと仏教は正しい社会秩序の根本理念、すなわち「正法」を提示するものと考えられていた。日蓮などに顕著。しかし、宋学と呼ばれる新しい儒学が興隆する東アジアの大きな変化の潮流を受けて、信長以来、社会理念の提示者としての仏教の機能を抑えたとみることができる。それを受けて、儒教の立場から仏教を批判するような潮流が江戸の早い時期から出てくる。

その後、儒教が神道化していく。その代表が。山崎闇斎の提唱した垂加神道。儒学と神道を統合して、天と人との一体性が強調される。ここから儒教的な尊王愛国がひとつの思想として発展していく。

K: つまり、神儒習合という流れと、仏教軽視の流れが並行して起こっていくと。

S: はい、民衆の信仰もある局面では神道に傾いていくようになる。お伊勢参りもそう。もともとは仏教との結びつきが強い山岳信仰が次第に土地の神の性格を強め神格化していく。一部の山岳信仰など、仏教的要素が後退していく傾向が広がる。富士信仰、御嶽信仰などがその代表例。

そのような流れで、江戸中期以降、仏教も儒教も外来のまがいものだと否定して、日本固有のやまとごころを明らかにしようとする国学という思想潮流が強まっていく。

K: 江戸期の思想というのは、いろいろな潮流が並行しているのでなかなか整理しにくい。儒教であれ、民衆の信仰であれ、仏教の影響や存在感が弱まっていくとみてよいか。

S: ひとつの見方として有効。儒学者が仏教は家族を大事にしないと批判したり、国学者が仏教はこの世の秩序をないがしろにしていると批判したりしている。

しかし、さらに巨視的に見ると東アジアの仏教文化圏」というのは大乗仏教と儒教が組み合わさって支え合いながら緊張関係にある。つまり文明理念の構造が二元的。対照的に一元的なのが中世ヨーロッパやイスラム圏。

ところが東アジアでは、世俗のトップが仏教に熱中することはあっても仏教とは別に王権の神聖化を司る儀礼や理念がある。基本的には儒教で、日本の場合はそこに神道も入ってくる。

Copyright 毎日新聞

鎌倉案内のための参考資料をPin Up

鎌倉国宝館 浪川 幹夫氏、2014 浪川論文PDF

Designed using Brigsby Premium. Powered by WordPress.