♪O mio babbino caro♪

「opera?例えばどんな曲でしょうか?」と訊いたらこの曲が・・・。可能性はあるのだろうか。

from the one act Italian opera Gianni Schicchi by Giacomo Puccini

Libretto: Giovacchino Forzano |

|

Italian LyricsO mio babbino caro,

|

English TranslationOh my dear father,

|

Maria Callas O Mio Babbino Caro Giacomo Puccini

ANNA NETREBKO

Accompaniment (Gmajor-low)

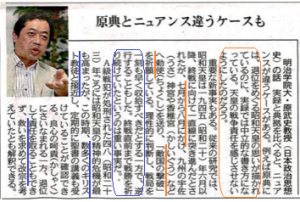

沖縄からの視点

沖縄からの視点

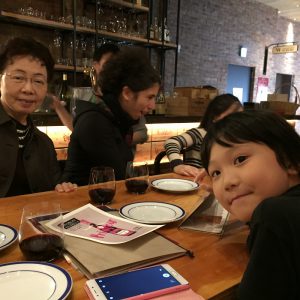

イギリス館(British House Yokohama)

イギリス館(British House Yokohama)

(紙片を見ながら曲の紹介)

(紙片を見ながら曲の紹介)