♪Die Forelle

Franz Schubert

『ます(Die Forelle)』は、オーストリアの作曲家シューベルトによる1817年作曲の歌曲(D.550)。ドイツの詩人シューバルト(Christian Schubart/1739-1791)の詩に曲がつけられた。 歌詞の内容は、ずる賢い漁師が罠を使って魚を吊り上げるさまを歌ったもの。 ちなみに、シューベルト『ピアノ五重奏曲「ます」(D.667)』の第4楽章は、この『ます(Die Forelle)』の変奏曲として知られている。

Schubert: “Die Forelle” (Fischer-Dieskau, Moore)

| In einem Bächlein helle Da schoß in froher Eil Die launische Forelle Vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade Und sah in süßer Ruh Des muntern Fischleins Bade Im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute Wohl an dem Ufer stand, Und sah’s mit kaltem Blute, Wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser Helle, So dacht ich, nicht gebricht, So fängt er die Forelle Mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe Die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, Und eh ich es gedacht, So zuckte seine Rute, Das Fischlein zappelt dran, Und ich mit regem Blute Sah die Betrog’ne an. |

Schubert: “Die Forelle” (Fischer-Dieskau, Moore)

水の澄んだ小川で 楽しそうにすばやく泳いでいた

気まぐれな鱒が 矢のように過ぎ去っていく

私は岸辺に立っていた そして心地よい安らぎの中で眺めていた

元気な小魚たちの泳ぎを 澄んだ小川の中での

釣り竿を持った釣り人が 岸辺に立っていた

そして 平然と見ていた 小魚がどのように動くかを

私は 水が澄んでいる限り 大丈夫だと思った

彼は鱒を釣ることはできないだろうと 釣り竿で

しかしついに そのコソ泥にとって その時間はあまりにも長すぎた

彼は悪意に満ちてその小川を濁らせて 私が考える前に

釣り竿はぴくっと動き そうして小魚はバタバタと跳ねた

そして私は頭に血が上って 騙された小魚を見ていた

澄んだ小川で泳ぎゆぐ鱒(ます)

力強く矢のように過ぎていく

私は岸辺でくつろぎながら

元気な魚を眺めてた

釣竿かついだ漁師が一人

魚の動きをじっくり見てる

こんなに澄んでる川の中では

針に魚はかかるまい

しびれを切らした釣り人は

小川を掻き混ぜ にごらせた

すると釣竿ぴくりと動き

罠にかかった哀れな鱒は

釣られて陸で跳ね回る

Composer

Franz Peter Schubert was an late Classical and early Romantic composer. He produced a vast oeuvre during his short life, composing more the 600 vocal works (largely Lieder), and well as several symphonies, operas, and a large body of piano music. He was uncommonly gifted from a young age, but appreciation of his music was limited during his lifetime. His work became more popular in the decades after his death, and was praised by 19th century composers, including Mendelssohn, Schumann, Brahms, and Liszt. (by Oxford Lieder)

Louise Alder – Schubert “Die Forelle” BBC Cardiff Singer of the World 2017, Song Prize Fi

Ian Bostridge – Schubert – Die Forelle.flv

Accompaniment (Db) “Die Forelle” -Schubert-

Bächlein 小川 hell 明るい、澄んだ音の da そこで schließen 撃つ、勢いよく動く froh 喜んでいる Eil 急ぎ launisch 気まぐれの Forelle 鱒(マス) vorüber 過ぎ去って、通り過ぎて wie ~のように Pfeil 矢 stehen 立っている Gestade 浜辺、岸辺 zusehen 眺める süß 甘い、心地よい Ruhe 静けさ、休息、安らぎ munter 元気のいい、活発な Fisch 魚 Bad 入浴、水浴び、水泳、浴室

klar 澄んだ Bächlein 小川 Fischer 漁師、釣り人 Rute 細長い枝、釣り竿 Ufer 岸、岸辺 stehen 立っている sehen 見る、見える kalt 寒い、冷たい Blut 血、気質 Fisch 魚 ..lein ※小さいものを意味する winden 体をくねらせて進む Wasser 水 Helle 明るさ denken 思う

gebrechen 不足している fangen 捕える Forelle 鱒 Angel 釣り竿 doch しかし endlich ついに werden なる Die 泥棒、コソ泥 Zeit 時間 zu あまりに~すぎる lang 長い machen 作る、する tückisch 悪意のある trübe 濁った eh おい、へえ denken 思う、考える zucken ぴくっと動く Rute 釣り竿 zappeln 身体をバタバタさせる、ぴちぴち跳ねる daran それによって、そのことにおいて rege 活発な Blut 血、気質 sehen 見る、見える betrügen だます ’ne eine

♪Fischerweise

Lieder by Franz Schubert

Dietrich Fischer-Dieskau (bariton)

and Sviatoslav Richter (piano)

1978

Glorious. A wonderfully cheerful song, and Fischer-Dieskau sings it magnificently, both technically and in the interpretation.

Dietrich Fischer-Dieskau (bariton)

こんな風に歌う人がいたなんて。なんと軽やかに楽し気に、若々しく美しい声で!

Den Fischer fechten Sorgen

Und Gram und Leid nicht an;

Er löst am frühen Morgen

Mit leichtem Sinn den Kahn.

Da lagert rings noch Friede

Auf allen Flur und Bach,

Er ruft mit seinem Liede

Die gold’ne Sonne wach.

Er singt zu seinem Werke

Aus voller frischer Brust,

Die Arbeit gibt ihm Stärke,

Die Stärke Lebenslust.

Bald wird ein bunt Gewimmel

In allen Tiefen laut

Und plätschert durch den Himmel,

Der sich im Wasser baut.

Doch wer ein Netz will stellen,

Braucht Augen klar und gut,

Muß heiter gleich den Wellen

Und frei sein wie die Flut.

Dort angelt auf der Brücke

Die Hirtin. Schlauer Wicht,

Gib auf nur deine Tücke,

Den Fisch betrügst du nicht.

漁師にゃ関わりのないことさ 悩みごとも

嘆きも悲しみも

奴は朝早く綱を解くのさ

軽やかな気持ちで舟の

まだあたりにゃ安らかさが

森にも野原にも小川にもあるが

奴は呼ぶんだ 自分の歌で

金色の太陽を目覚めさせる

奴は歌う 仕事をしながら

爽やかさで胸を一杯にして

働きゃ奴は力がつく

力がつきゃ 奴は幸せさ

すぐに 色とりどりの魚の群れが

水底じゅうで騒ぎ出し

空に向かって水を跳ねる

水面に映っていた空に

だが 網を仕掛ける漁師には、

よく見える目が必要で

波と同じくらい陽気で

自由自在でなくちゃならない 水の流れのように

あそこの 橋の上で釣りをしてるのは

羊飼いの女だな ずるい小娘め

やめるんだ おまえの悪だくみを

魚たちを騙すんじゃないぞ 藤井宏之氏

Ian さんからの2個目の返事!

Ianさんが FaceBookのカバー写真を変更した。Dietrich Fischer-Dieskau さんとの若いころの写真だ。ディースカウさんが日本での公演の時のステージで、コンサートマスターと握手をする場面をTVで見ていたら、指揮台の指揮者と舞台に立ってるバイオリニストぐらいの身長の差があった。Ianさんの写真でもどちらが背が高いのか、微妙な感じ。だから「Ianさんよりあちら様の方が背が高かったのでしょうか?」とお尋ねしたら「No…..」とのお返事が!!これでお返事をもらったのは回目。来日が待ち遠しい。

Ian Bostridge – Erlkönig

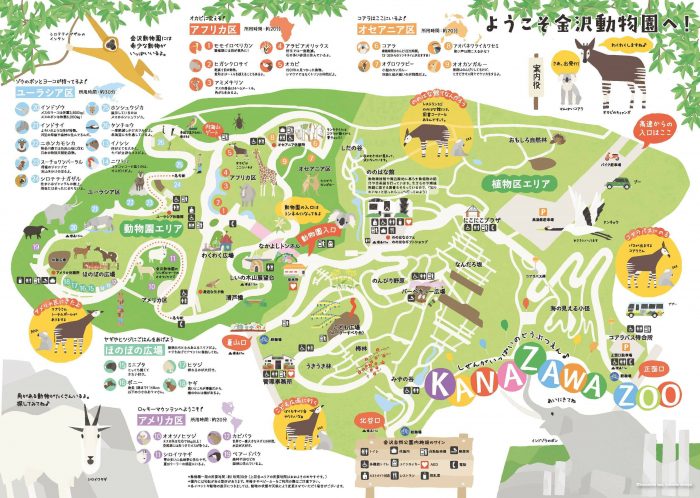

ヤマユリを探して金沢自然公園へ

どうしてもヤマユリが見たい。木村さんちのヤマユリは無残にも削り取られた(ようだ。まだ工事中で見えない)。金沢自然公園の植物区に咲いているらしい。4月から火・水の連休となり時間がとれたので、曇り空だったけど行ってみました。キリン舎の反対側の山の斜面と、しいの木山展望台へのアプローチ斜面に群生していました!!

こちらが動物園区のヤマユリ(キリンさんの向かい側)

かわいいオカピがのんびり、わさわさ、草を食み、キリンはつまらなさそうにボーッと歩きまわり、カンガルーはあきらめきったように寝そべったままで歩き回る子どもたちを眺め、サイ君は人間には関心がないとばかりマイペースでどすどすと歩いておりました。コアラちゃんに至っては室内で背を丸めて寝ていました。ゾウさんのところは遠いので行きませんでした(ゴメン)。

************

金沢動物園・植物公園

極楽寺成就院御霊神社のアジサイ ’19

‟NNM” in Kamakura 梅雨の合間の晴れて風が気持ちよい鎌倉の散歩。江ノ電で極楽寺まで行き、成就院、御霊神社、長谷を歩きました。

成就院へ

楽しい散策の最中にも、家人から「鍵を忘れた、早く帰れ」だの、娘から「イギリス人へのアポはどうなっている?」だの、友人から「明日の歌のレッスン出てもらえない?」など、「キャッ!それを今言うか?」だった。帰ってから家でその話をしたら「人気ものだね」と。そうか??そうとも言える。このブログを書いてる間も「イギリス人のアポ」の続きと秋のコンサートの曲目どうする、チラシどうする・・・など相談が次々。英語書いたり日本語書いたり頭がゴチャゴチャ・・・。

長谷のBergFeldでザワークラフトのランチ。鎌倉文学館は行けませんでした。

YCUのアジサイ, 2019

大学構内のアジサイの美しさは、写真に撮ると特別に思える。いつも通う、いつも見る、毎年見る、あともう見ることもないか少ない・・と思うから、なお美しく見えるのかもしれない。

このブルーの美しいこと!!

2019/7/1 YCUのアジサイももうすぐ終わりかなぁ?

アメリカディゴももう終わりだった!

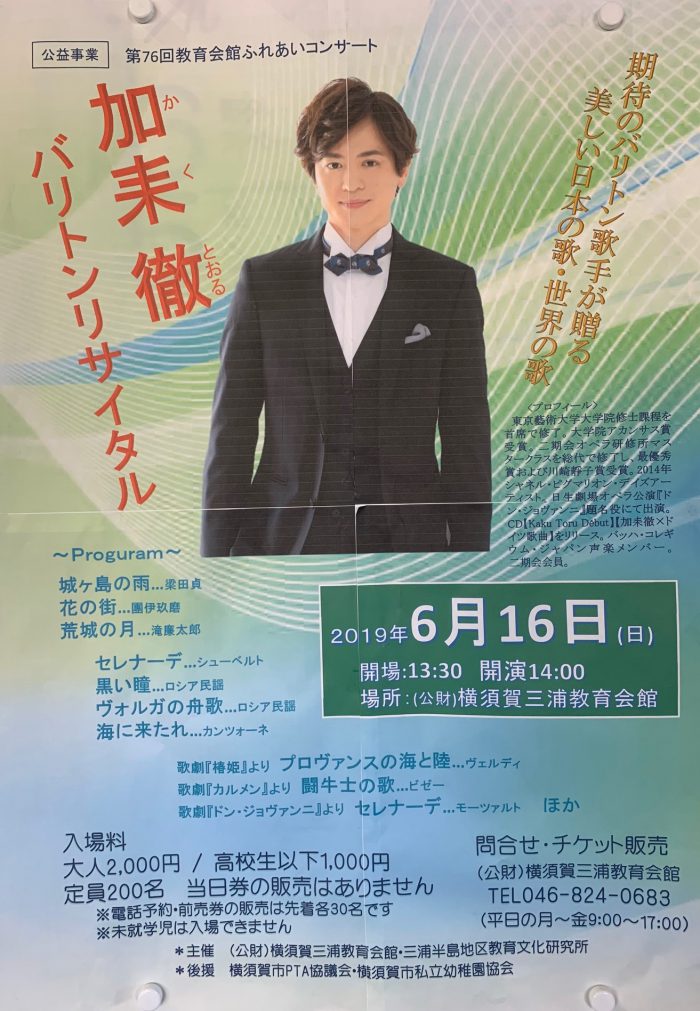

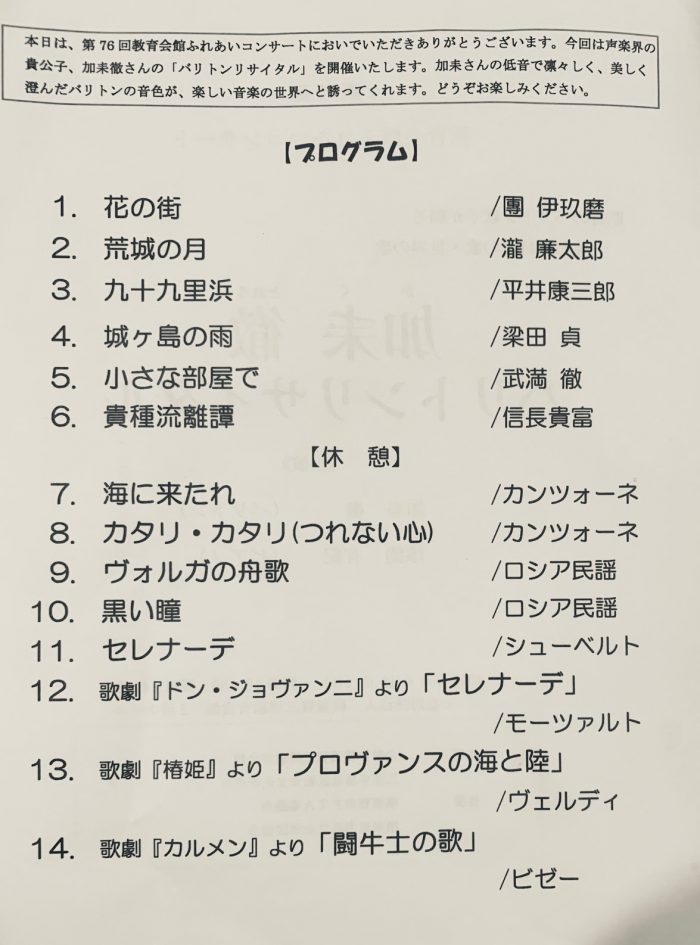

Kaku Toru Baritone Recital in 横須賀!

チケットを買ったのに行けなかったりで、リサイタルに行ったのは久しぶり。先日はオペラ金閣寺で見たけど・・・遠かったし。今日は近かったのでそれだけでも良かった。

今日は、横須賀平成町の小さな(200人ぐらい)ホール。簡素なつくりに見えるけど、加来さんの美声がさらに柔らかく響き、驚くほどすばらしいコンサートだった。前から4番目の真ん中あたりの席で、加来さんから私が見えたらしい。リサイタルのあとで(いつものように)お話の機会があり「今日は声が良く聞こえました」と言ったら「おお!(いつも来てくださってありがとう)来てくださってるなぁと思ってました。」と。「このホールは音が良く歌いやすい」とも。

日本の歌(「九十九里」も歌った!)からドイツリート(Schubert Serenade)、ドンジョバンニのセレナーデも!カンツォーネ「海に来たれ」「カタリ、カタリ」もすばらしかった。ロシア語の「ヴォルガの舟歌、「黒い瞳」も圧巻。オペラのアリアはもちろん。なんと豪華な(幅広げすぎ?)コンサートだったことか!いい日だった。(あした自分の歌の日だけど・・・)

平成町の力強い(?)青い海

横須賀三浦教育会館

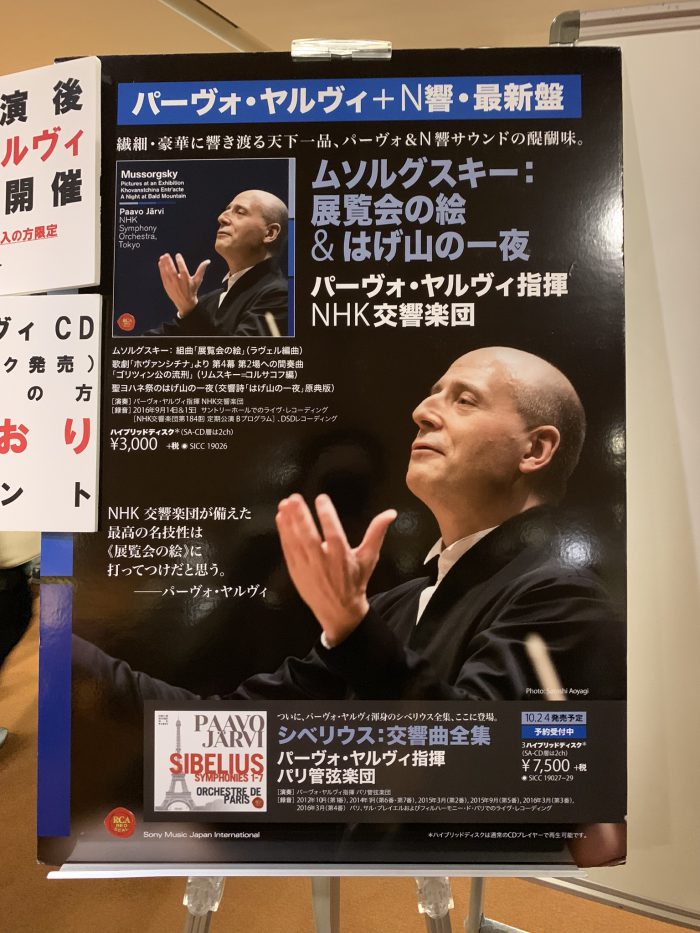

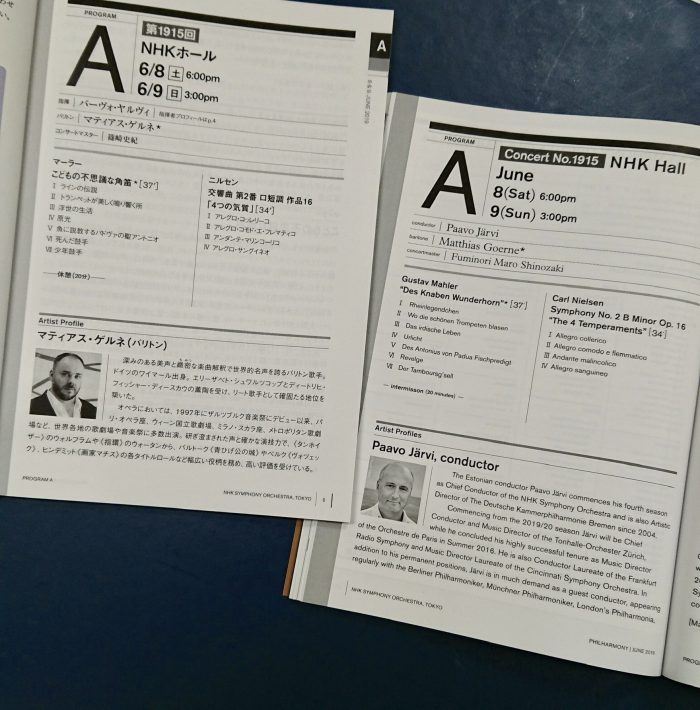

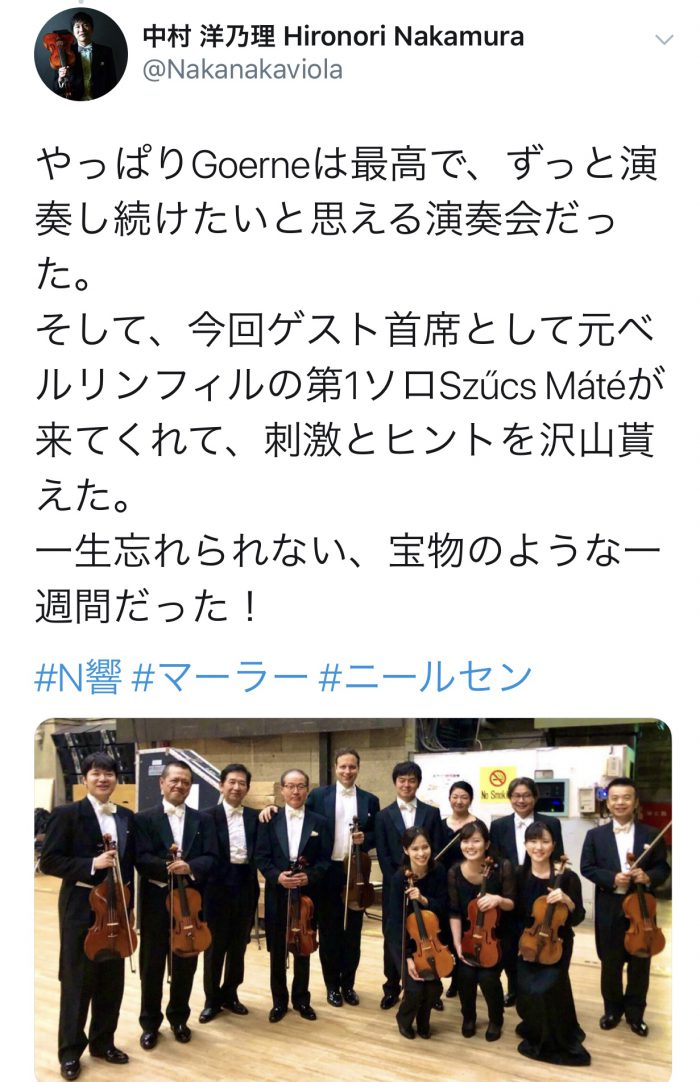

N響ゲルネ&ヤルヴィ2019.

マーラーの子どもの魔法の角笛をマティアス・ゲルネが演奏し、パーヴォさんが指揮するとなればいい席を確保して行くしかない! のその日。ゲルネの深く柔らかく厳かな美声がホールに響いたとたん、「何という幸運」と思った。”Bald gras’ ich an Necher, bald gras’ ich an Rhei; (ある時はネッカー川の草を刈り、ある時はライン川の草を刈る)、そして中盤の「原光」Urlicht のすばらしい完成された音楽、姿勢。美声は言うまでもないが、大きな体を使っての、緻密な、時に激情を噴出させ、顔を紅潮させる演奏、聴く人の心に入り込んでくる力強い表現力。どれをとっても大変魅力的な演奏だった。4度のカーテンコールも納得。今回は「パドヴァの聖アントニウス」もあり興味深く、Revelge の迫力、悲しい響き、そして終曲 Der Tamboursg’ sell (少年鼓手)での柔らかい暗い低音 Gute Nacht が心に沁みた。 d第2部のニルセンの交響曲第2番は思いがけず大変すばらしい曲で、しかも良い演奏だった!!

上の写真はTwitterから借りました。

梅雨空の少し雨模様、涼しい日、NHKホール(NHKの番組は✖だけどホールとN響は大好きだ。でも今日はヴィオラの佐々木さんと、ヴァイオリンの大宮さんがいなかった。(大変残念)

今日は原宿駅から代々木公園の縁を通り、グラウンドの大イベントの群衆をかき分けてNHKホールにたどり着いた。

演奏が終わっての帰り道、渋谷駅へ公園通りを下ると街路が盆栽庭園になっていた!