◆「特別立法ではむしろ制度不安定に」(石破さん)

❝我がもの”顔が目に余る安倍首相が、普通のひとの素直な感覚と高齢の天皇の思いも全部無視して、「男系」死守しか考えていない「解決」方法が決まりかけているとき、論理が通じる石破さんが、勇気を振り絞って(命運を賭けてかもしれない)異論を唱えた。異論といっても、論議をしていないのに「論議が終わったことにし」て、現天皇一代限りの退位を決めようとしていることに、「議論はまだ終わっていないでしょう。そんなことしたら国民に見限られるだけだよ」といったに過ぎない。

毎日新聞より

「ポスト安倍」の有力候補と目される石破茂前地方創生担当相。真意はどこにあるのか--

特別立法ではむしろ制度不安定に

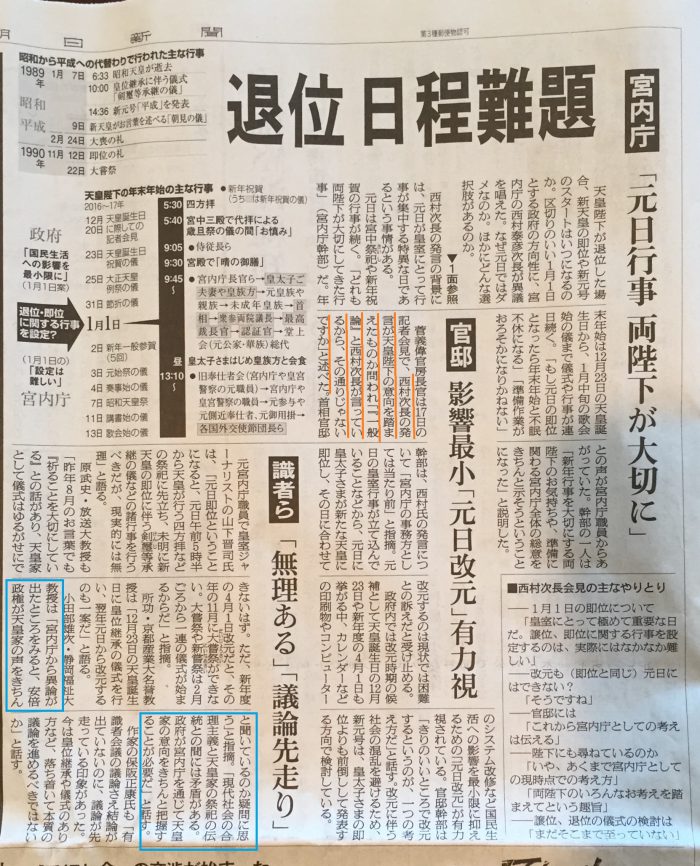

衆院議員会館の事務所を訪ねたのは、自民党幹部らで構成する「天皇の退位等についての懇談会」(座長・高村正彦副総裁)が、「現在の陛下一代に限って退位を認める特別立法が望ましい」とする見解をまとめた翌14日のことだ。石破さんは懇談会が呼びかけた党内意見の集約期限だった1月31日、退位について「陛下一代に限るのではなく、恒久的なものとして皇室典範に定めるべきだ」との考えを書面で提出し、その内容を自身のブログで公表していた。党見解はこの「石破ペーパー」と正反対のもので、さすがに表情は険しい。

「(陛下の退位の意向は)昨年の8月8日、突如として言い出されたものではない。考え抜かれて仰せになったことに、誠実に応えるというのはどういうことかと考えたときに、『一代限り』という答えは出てこない」

■石破さんが自民党に提出した意見書

「天皇陛下のご生前ご譲位について」(抜粋)

・今上陛下ご一代に限るものではなく、恒久的に、厳格な要件のもとに生前のご退位を認めるべく皇室典範を改正することが至当

・皇位継承に関わることがらは皇室典範によるべきものであり、皇室典範の改正をしないままに生前退位を可能とすることは、憲法に抵触する恐れが極めて大きい

・「国民の総意」を体現するためには、衆参両院総議員の出席のもと、全会一致が望ましい

・男系男子による皇位継承を基本としつつも、女系天皇の可能性もあえて追求し、早急に解を求めるべきものと思料

◆「立憲主義が危ない」・政教分離の視点から

◆「戦闘行為」についての支離滅裂

YouTubeで国会論戦をみて、あきれ果てた。

<朝日新聞より>

「戦闘行為なかった」稲田防衛相がこだわる理由 2017年2月9日

南スーダンで国連平和維持活動(PKO)に当たる陸上自衛隊が現地情勢を伝える日報で「戦闘」があったと報告した問題をめぐり、8日の衆院予算委員会では、稲田朋美防衛相が「法的な意味で戦闘行為はなかった」と強調した。

陸自の日報には「戦闘」とあるのに、稲田氏はなぜ「戦闘行為はなかった」と言い続けるのか。

政府は自衛隊をPKOに派遣する際、戦闘行為に巻き込まれないように細心の注意を払ってきた。戦闘行為に巻き込まれると、憲法9条が禁じる海外での武力行使に直結するからだ。

一方、政府は、戦闘行為を「国家または国家に準ずる組織(国準)間の紛争の一環として行われる人を殺傷し、または物を破壊する行為」と定義する。

このため、昨年7月に南スーダンであった大統領派と前副大統領派の戦闘では数百人規模の死傷者が出たが、政府は「支配系統や領域を有している勢力ではない」(稲田氏)として、前副大統領派が国準に当たらないと判断。大規模な戦闘が起きても戦闘行為ではなく、自衛隊の活動も武力行使に該当しないとの立場に立つ。

稲田氏が「意味があるのは法的な意味での戦闘行為かどうかだ」と強調し、実際の情勢より法的な評価を優先する姿勢をにじませるのもこのためだ。

この日の国会論戦について、防衛省幹部は「向こう(野党)が実態論で攻めてきてもこっちは法律論でかわすだけ。厳しい状況でもこう言い続けるしかない」として逃げ切る構えだ。(相原亮)

神奈川新聞が公開した当該答弁の全文書き起こし

稲田大臣は、明確に、「『戦闘行為』ではない、ということになぜ意味があるかと言えば、憲法9条上の問題に関わるかどうか、ということです。」と言い切っている。

◆有識者会議の「論点整理」全文

有識者会議は、ご高齢となられた天皇のご公務の負担軽減等を図るため、どのようなことができるのか、専門家からの幅広い意見を聴取しつつ、検討を重ねてきた。この論点整理は、有識者会議におけるこれまでの議論で明らかとなった論点や課題を分かりやすく整理したものであり、これを公表することによって、国民の理解が深まることを期待するものである。

2、現行制度下での負担軽減

【現行制度の概要】

(1)国事行為について

・国事行為は、憲法に列挙されている国家機関としての行為。内閣の助言と承認により決定され、天皇に拒否権が認められない形式的・名目的な行為。

・法律・政令の公布、国会の召集、国務大臣の任免の認証、大使の信任状の認証、栄典の授与、外国の大使の接受などが該当する。

・国事行為の代理については、憲法に基づき、皇室典範が摂政について、国事行為の臨時代行に関する法律が委任について、その要件を規定。

・摂政は、天皇が「成年に達しないとき」のほか、「精神もしくは身体の重患または重大な事故により、」国事行為を「みずからすることができないとき」に、天皇の意思にかかわらず設置される法定代理。天皇に意思能力がない場合などを想定していることから、国事行為の全部が恒久的に代理されることも想定。

・委任は、「精神もしくは身体の疾患または事故があるとき」に国事行為を皇族に臨時に代行させる制度。天皇が意思を表明できる程度の疾病や外国訪問などの場合に、期間を限定して国事行為の全部または一部を行うことを想定。

(2)公的行為について

・自然人としての行為のうち、象徴としての地位に基づく公的なもの。

・憲法上の明文の根拠はなく、義務的に行われるものではない。

・天皇の意思に基づき行われるものであり、国民の期待なども勘案して行われるべきもの。個々の天皇の意思やその時代時代の国民の意識によって形成・確立される。

・象徴としての天皇の公的行為を他の者が事実上代行したとしても、象徴としての行為とはならない。

・地方事情ご視察、災害お見舞い、外国ご訪問、ご会見、宮中晩さんなどが該当する。

(3)その他の行為について

・自然人としての行為のうち、公的行為以外のもの。天皇の意思に基づき行われるもの。

・宮中祭祀(さいし)、神社ご参拝、御用邸ご滞在、大相撲ご覧、生物学ご研究などが該当する。

(1)運用による負担軽減

(1)国事行為の負担軽減

【積極的に進めるべきだとの意見】

○国事行為の一環として行われる儀式(栄典の親授式や信任状の奉呈式など)や国事行為に関連する儀式(認証官の認証式など)については、儀式を縮減するなどの見直しを行うとともに、皇族方に分担することなどにより、負担軽減が可能ではないか。

【課題】

○国事行為の一環として行われる儀式や関連する儀式は、国事行為であるご署名やご押印と密接な関係にあり、その見直しは困難なのではないか。

(2)公的行為の負担軽減

【積極的に進めるべきだとの意見】

○公的行為は、義務的に行われるものではないので、天皇の意思や国民の意識を踏まえたものでなければならないという制約はあるが、負担軽減を図るため縮小することを検討すべきではないか。

○天皇自身が行わなくても、内容によっては、皇族方が行っても意義が低下しないものもあると考えられるので、皇族方による分担を行うべきではないか。

【課題】

○ご公務の削減や皇族方による分担は既にできるものは実施してきており、これ以上の見直しは困難なのではないか。

(2)臨時代行制度を活用した負担軽減

【積極的に進めるべきだとの意見】

○国事行為の臨時代行制度は、天皇が高齢の場合にも適用することが可能であり、天皇の健康状態に応じて、積極的に活用することにより、ご公務の負担軽減を図ることが重要ではないか。

○昭和の時代に5件、平成になってから22件と多数の活用例があり、国民に自然に受け入れられており、円滑な実施が可能ではないか。

○象徴天皇としての必要最小限度のご公務は天皇が実施し、その他のご公務は臨時代行制度を活用して分担していくことで、象徴天皇としての威厳や尊厳、国民からの信頼を維持したままで、高齢の天皇のご公務を軽減することが可能となるのではないか。

○一部の事務だけの代行や、短期間の代行など柔軟な運用ができるため、お代替わりに備えて徐々にご公務を皇位継承者に分担していく手法として活用でき、円滑な引き継ぎに資するのではないか。

○その際、例えば、国事行為である国務大臣の任免の認証、栄典の授与、外国の大使の接受を委任した場合は、併せて、これに関連する認証式、勲章受章者などの拝謁、外国元首の接遇などの行事も代行に分担することで負担軽減が図られるのではないか。

【課題】

○臨時代行制度は、国事行為のための制度であり、今上陛下のご公務の負担のかなりの部分が公的行為であることを踏まえれば、国事行為の代理である臨時代行を設置したとしても、問題の解決にはならないのではないか。

○国事行為の代行をする受任者が公的行為を事実上行うことは考えられるが、あくまで受任者としての行為であり、象徴としての行為とはならないのではないか。

3、制度改正による負担軽減

(1)設置要件拡大による摂政設置について

○現行の摂政制度は、天皇に意思能力のない場合などにおける法定代理を規定したものであり、高齢であっても意思能力のある天皇には適用できない。

○摂政によることとする場合には、現行の摂政制度を見直し、高齢の場合にも摂政を設置できるように要件を緩和する必要がある。

【積極的に進めるべきだとの意見】

○退位には、強制退位や恣意(しい)的退位の問題、象徴や権威の二重性の問題などさまざまな問題があるとされている。退位ではなく摂政によることとすることが、退位の問題を回避でき、将来的にも安定的な皇位継承に資するのではないか。

○憲法や皇室典範において予定された制度であり、設置要件を緩和したとしても、退位によるよりも、他の制度を変更する必要はあまりないのではないか。

○憲法上、天皇は国事行為のみを行うこととされており、公的行為が行えなくなったとしても退位する必要はない。ご活動に支障があるのなら、憲法上予定されている代理である摂政の設置要件を緩和して摂政を設置することが最も適当なのではないか。(2017/01/23-19:23)

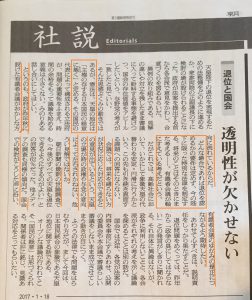

◆”「有識者会議」のゆがみ”

天皇退位についての議論も大詰め。”退位をさせたくない、女性天皇、女系天皇を

認めたくない”が基本姿勢の政府は、結論ありきの「有識者会議」を前面に出し、

なんとか今の天皇から発せられた退位の問題を自分たちの都合の良いように片づ

けようとしているが、だんだん形勢が不利になってきているようだ。

「元号は要らない」というのも道理あり!天皇の世ではないのだから。

この記事のPDF版はこちら

◆民進党2議員の議論

<民進党玉木さん>

- 2016年12月29日 12:23

天皇陛下の「退位」は皇室典範の改正によるべき

以前、当ブログにも書いたように、私は、天皇陛下の退位を認めるなら皇室典範を改正するのが筋だと考える。しかし、政府の有識者会議は、今上陛下一代のみに適用される特例法で対応すべきとの意見集約を図るらしい。

その理由として、

・退位の要件は時代によって変わるので恒久的な皇室典範の改正は適切でない、・退位の要件を一般化して法定することが困難 などが挙げられている。

しかし、これは合理的な理由なのだろうか。

退位を認めない、よって皇室典範の改正も認めない、というのであれば、論理的整合性は取れている。しかしながら、退位は認めるものの、それを今上陛下に限定して特例法で対応し、皇室典範の改正は認めないというのは、論理的整合性がとれていないように思える。

なぜなら、退位の要件を法律に書き込むことが困難という問題は、特例法にも同様に生じる問題だと思うからだ。つまり、今上陛下にだけ「特例で」退位を認めるとして、どのような場合に、原則に対する「特例」を認めるのか、当該「特例」が認められる要件とは一体何なのかという問題が、いずれにせよ生じる。

例えば、特例法であっても、今上陛下の「高齢による職務困難性」などを退位の要件として書き込むことになると思われるが、その場合、この「職務困難性」を誰が認定し、そして、なぜ困難性を今上陛下のみに認めるのか、その立法の基準は極めてあいまいで恣意的なものになるおそれがある。逆に言えば、時の政権の胸先三寸で、「特例」が認めらない場合も出てくる。

また、退位の要件を一般的・客観的なものではなく、特例的・特別なものと位置付ければ位置づけるほど、「今上陛下ご自身が強く希望したから」などと、今上陛下の「個人的ご事情」に退位の理由を求めざるを得なくなる。その場合、何か「今上陛下のご都合」のために特別な立法が行われるような印象を与え、陛下に対しても失礼な形になることを懸念する。

やはり、退位を認めるのであれば、立法困難性を楯に特例法に逃げ込むのではなく、十分な国民的議論を行ったうえで、皇室典範を改正し恒久的な制度として認めるのが筋であろう。そもそも、8月8日のお言葉で今上陛下が提起されたのは、「ご自身」の退位に関する問題だけではなく、あくまで、象徴天皇の“退位一般”についての問題提起だったのではないか。

また、天皇の政治的行為を禁止した憲法4条の制約を考えても、「今上陛下のおことばを受けて、今上陛下にのみ適用される法律を作る」ことは、より違憲の疑義を生じさせることにもなる。その意味でも、特例法ではなく、皇室典範改正による一般的、恒久的な制度として退位を認めるべきだと考える。

大切なことは、「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくこと」をいかに確保するかである。よって、一時的・弥縫策的ではない、安定的・恒久的な制度を考えることが、国民の代表たる国会議員の責務である。

国民の皆さんと共に、さらに議論を深めていきたい。

<山尾しおり議員>

皇位継承について善き公論を

2016年12月22日

◆’16天皇誕生日での論調

政府は一貫して「特例法」で、当面を凌ぎ、女性・女系天皇への動きを阻止しようとしているが・・・・。

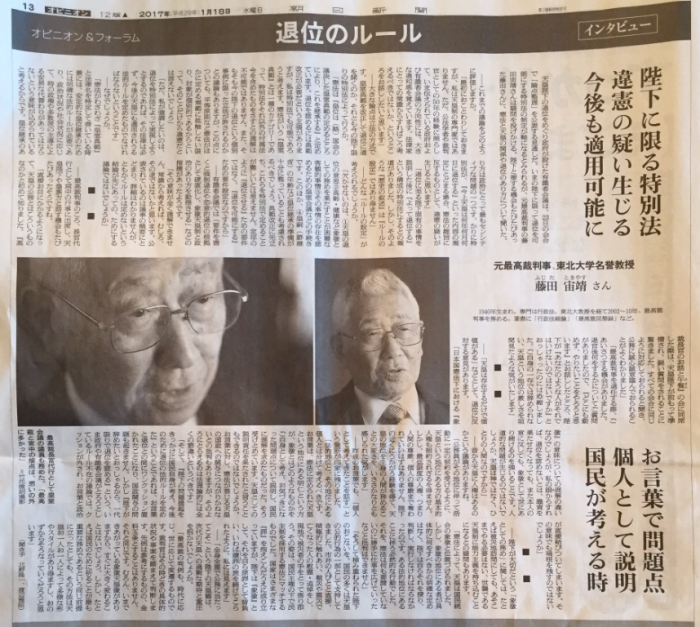

憲法倫との関係での憲法学者横田耕一氏の議論が面白い。

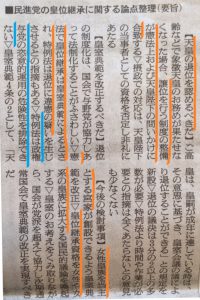

<民進党の見解 good>