◆ 「教育勅語」が正しいという人(2)安倍昭恵

「公人」か「私人か」って??公人に決まっている(「公的人物」が良いとか)。なのに本人は「こんなに目立つとは思ってなかった・・・」と、その自覚がない。

家庭内野党?嘘ばっかり。歴史認識なく民主主義の基本も知らず、人権感覚も全くない。科学的・論理的思考をしたことがない、気分やさんのお馬鹿さんぶりだけが目立つこの頃。(もう少ししたらきっと、困った”時の人”になる。)

その不思議な人の思考の回路を知る手がかりがあった。

ロンドン公演の批評です。こちらも賞賛されています。

NHK Symphony Orchestra/Paavo Järvi at Royal Festival Hall –Takemitsu Requiem & Mahler 6

The Tokyo-based NHK Symphony Orchestra can trace its origins to 1926. With a change of name, it has been supported since 1951 by Nippon Hoso Kyokai (the Japan Broadcasting Corporation) and was out in full force for Maher 6 – of the 114 musicians listed all appear to be indigenous – and beforehand it was the strings that introduced Requiem (1957) by Tokyo-born Toru Takemitsu (1930-96).

Short Requiem may be (just under ten minutes), but from the barest of sounds something solemn and emotionally agitated emerges, always exquisitely composed and somewhat Bartókian in expression. Whether refined or when becoming more angular, whatever was required, the NHK players, with chief conductor Paavo Järvi, had every expressive phrase and nuance mastered, not least concertmaster Fuminori Maro Shinozaki, whose solo contributions were ineffably divine (as they would also be in the Mahler).

(中略)Indeed one the hallmarks of this reading was its volatility, an unease that also informed the Andante, harps unusually highlighted and graced by eloquent woodwind and horn solos, and here less of an oasis of contentment and ecstasy and more a sleepless night in search of an unfound paradise; and such an approach made the attachment to the vast Finale all the more inherent.

From the strangeness of the opening measures Järvi then made sure that the hero of Mahler’s music was resolute to succeed, and that equally he didn’t stand a chance against the forces of evil, so that when the hammer-blows arrived (just the two, Mahler excised the third for superstitious reasons) they were of tremendous impact and also mirrored Mahler’s instructions: “Kurzer, mächtig, aber dumpf hallender Schlag von nicht metallischem Charakter” – Short, mighty, but dull in resonance, with a non-metallic character.

There were moments of glorious affirmation along the tortuous journey but the ultimate snuffing-out of valour was made inevitable; “Tragic” indeed. The trombone-dominated threnody was baleful, then the malice of Fate’s domination was hit home with the viciousness and exactness of a guillotine, and the long silence that followed told of musicians and audience collectively caught up in something special.

ガーディアン紙の評点は★★★★

Guardian review of the NHK Symphony Orchestra (最初の部分だけ)。。。そのうち無料で読めるようになったら追加!

The Tokyo orchestra’s swashbuckling performance of Mahler’s sixth was fabulously disciplined, crisp and purposeful, if a little too driven

<ヨーロッパツアーページへ>

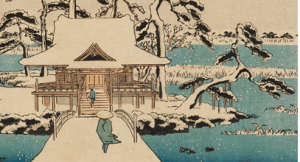

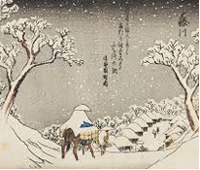

| Seen our ‘Hiroshige’s Japan: Stations of the Tokaido Road’ touring exhibition at  | ||

| Twiter | |||

| アシュモーリアン | Dyan & Clare | Events | Blogs |

|  |  |  |

Other Exhibitions | Info from the UK | Fund Info |

| Ashmolean Museum (Main Page)

|

|

| Top Pageへ |

東京は美しい、特に丸の内のビルは「日本のビジネスの中心街を 美しくしなくては」と言っているように見える。

チョコのサンデー (簡単なしつらいのお店でも¥840) Top Pageへ

1/8(日) GTTの下見のため、半年ぶりで大宮へ。説明のための英語の勉強中です。

花梨 (Chinese Quince) 花梨 (Chinese Quince) |

|

真柏 「寿雲 |

黒松「青嵐」  |

| 黒松 いわしで(Korean Hornbeam) |  |

中国の鉢、とっても素敵でした。 |

錦木(ニシキギ、剃刀の木) |

野梅(Yabai, Japanese Apricot) |

|

いつものお散歩コース。東慶寺と浄智寺、12月23日。今年の最後かな?

東慶寺では赤いボケの花が黑塀に映えていました。青い高い空に、まっ白い雲が美しく、しばし見とれていました。

<東慶寺>

ロウバイがもう咲いています。

東慶寺本堂の庭園は、今回初めて認識しました。

菊、十月桜

<浄智寺>

さざんか

家の庭先のハナミズキ、ソヨゴの赤い実、金木犀。歩く道で見つけたモクセイと青い空!

鎌倉の家に置いてある古い岩波文庫 「万葉秀歌」(斎藤茂吉)でふと目にした歌の最後の句に目がくぎづけになった。その”道の知らなく”のあてどない語感、寂しさ、深さ、静けさに。

158;挽歌,作者:高市皇子,十市皇女,難訓,

[題詞](十市皇女薨時高市皇子尊御作歌三首)

[原文] 山振之 立儀足 山清水 酌尓雖行 道之白鳴

詞書・・十市皇女(とおちのひめみこ)の亡くなれた時、高市皇子の詠まれた挽歌。

意味・・山吹の花がまわりを飾っている山清水を、汲みに行きたいと思うけれど、そこまでの道が分らないことである。

亡き人のいく所を黄泉と書き、そのまま、こうせんとも読み、よみとも読む。山吹の色の黄と、山清水の泉で、この黄泉を暗示している。

高市の皇子はイメージに描く。十市の皇女の魂は、今頃どこをさまよっているのか。山吹咲く泉のほとり。それは、うら若い女性の行き場所としてふさわしい。自分もあとを訪ねて、そこまで行きたい。山吹に照り映えて、そこにたたずむ皇女の姿ははっきり見えるが、泉にたどりつく道は、深い霧につつまれたように見えない。

<斎藤茂吉の解釈>

Designed using Brigsby Premium. Powered by WordPress.