Golden Week 2017

歌のことがあって、子どもや孫たちとあまり一緒にいられなかった。でも娘の孫たちはVolvoのOpen Carであちこちお出かけ。連休を楽しんだようだ、良かった!

Otonohaのバラ園で楽しそうなふたり。花よりIT(?) Otonohaのバラ園で楽しそうなふたり。花よりIT(?) |

|

|

|

|

|

クレマチス |

|

(アンパンマンに似ている!)

|

|

コブサラダランチ(1,800円) |

(Simonくん撮影)

|

|

|

★ 美しい花たち

|

|

|

|

|

|

|

|

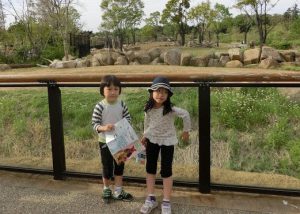

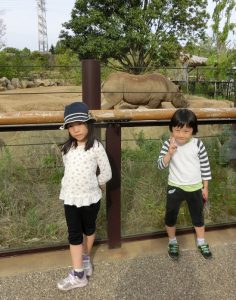

Zoorasiaにて(送ってもらった写真より)

|

|

|

|

|

|

|

何といってもオカピがカワイイ。

|