🌸京都へ行こう(4/2-3)準備編

2017-03-30

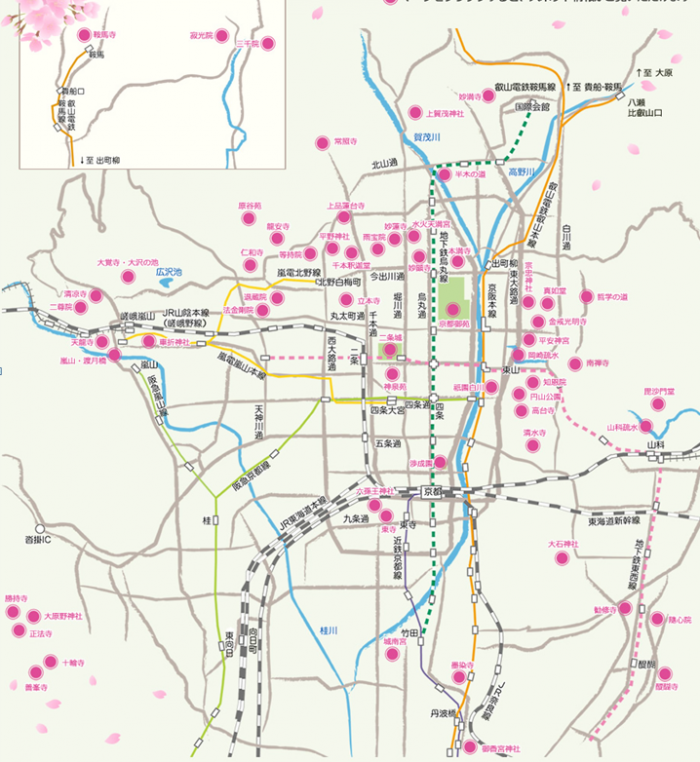

久しぶりの旅行!調べたことをここに載せていく。

二条城

二条城

花見特集2017元離宮二条城の桜洛中きっての桜の名所・二条城。誰もが教科書で学んだ「大政奉還」から150年を迎えることからも、訪れておきたいスポットです。世界文化遺産にも登録され、いまや来城者は年間170万人を超えるほどに。広大な城内は、桜はもちろん、徳川幕府の栄華を物語る障壁画、庭園など見どころがいっぱい白い城壁に桜のうす桃色が花を添える二条城。城全域で約50種類、約400本の桜が植えられています。唐門横の御所御車返し、清流園の仙台屋、八重紅しだれ桜、山桜群、桜の園の雨宿、佐野桜など、たくさんの種の桜を楽しむことができ、見ごたえがあります。ライトアップ情報

|

南禅寺

石川五右衛門の「絶景かな」の台詞で有名な、歌舞伎「楼門五三桐」。その舞台ともなった三門を、華やかに桜木が彩ります。桜越しに望む三門を眺めたら、ここはぜひ楼上へ。見晴らしが良く、境内の桜景色を一望することができます。境内奥の水路閣付近の桜も見事です。

京都市左京区南禅寺福地町86 |

||

哲学の道

銀閣寺から若王子橋まで疏水べりにつづく哲学の道。大正時代に橋本関雪の夫人が植えた約300本の桜が成長し、桜の名所になりました。関雪ゆかりの桜として関雪桜と呼ばれ親しまれています。満開の時期にはまるで桜のトンネルのようで、水面を流れゆく花びらは情緒たっぷりです。

京都市左京区銀閣寺町付近~若王子町付近の疏水沿い MAPで場所を確認する

|

平安神宮

平安神宮の春は谷崎潤一郎の『細雪』、川端康成の『古都』の舞台にもなりました。栖鳳池(せいほういけ)に映る八重咲きの濃い紅しだれは感動ものの美しさ。津軽藩主が京都から仙台に移していた桜を造営時に里帰りさせたことから「里帰りの桜」とも呼ばれ、約150本が咲き競います。

清水寺 京都府京都市東山区清水1-294

清水の舞台で有名なお寺。舞台から眼下に桜を望んだあとは、奥の院へと足を向けて。そこからは、桜に包まれた舞台を眺めることができます。境内に咲くのは、山桜やソメイヨシノが併せて1000本ほどだそう。桜の雲に包まれたような雰囲気を楽しめます。ライトアップ情報はこちら。

世界遺産登録の名城と桜

国宝であり、世界遺産にも登録されている姫路城。城内にはソメイヨシノのほか、西の丸庭園にはシダレザクラ、ヤマザクラなど約1000本が植えられている。三の丸広場の桜並木や高台、姫山公園濠沿いなど見どころも多い。シーズンには観桜会などが催され大勢の人でにぎわう。